前回の続きです。

相馬さんの歩の連続合が

看寿賞じゃないのが驚きでした。

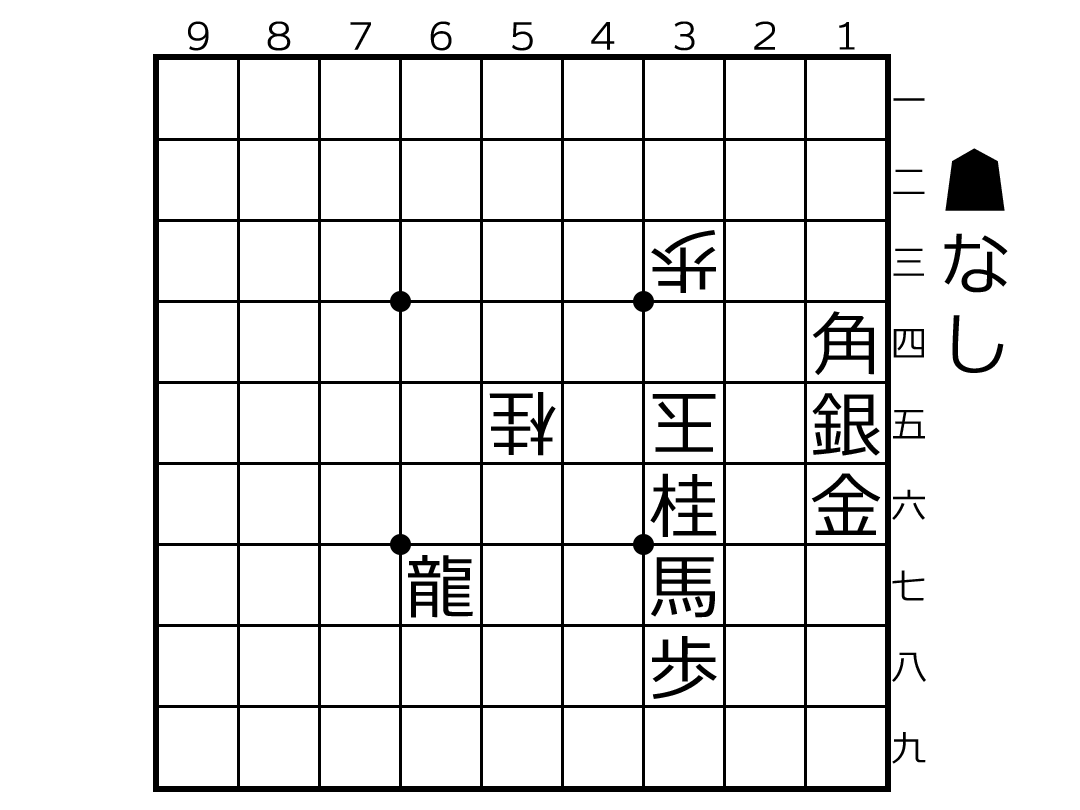

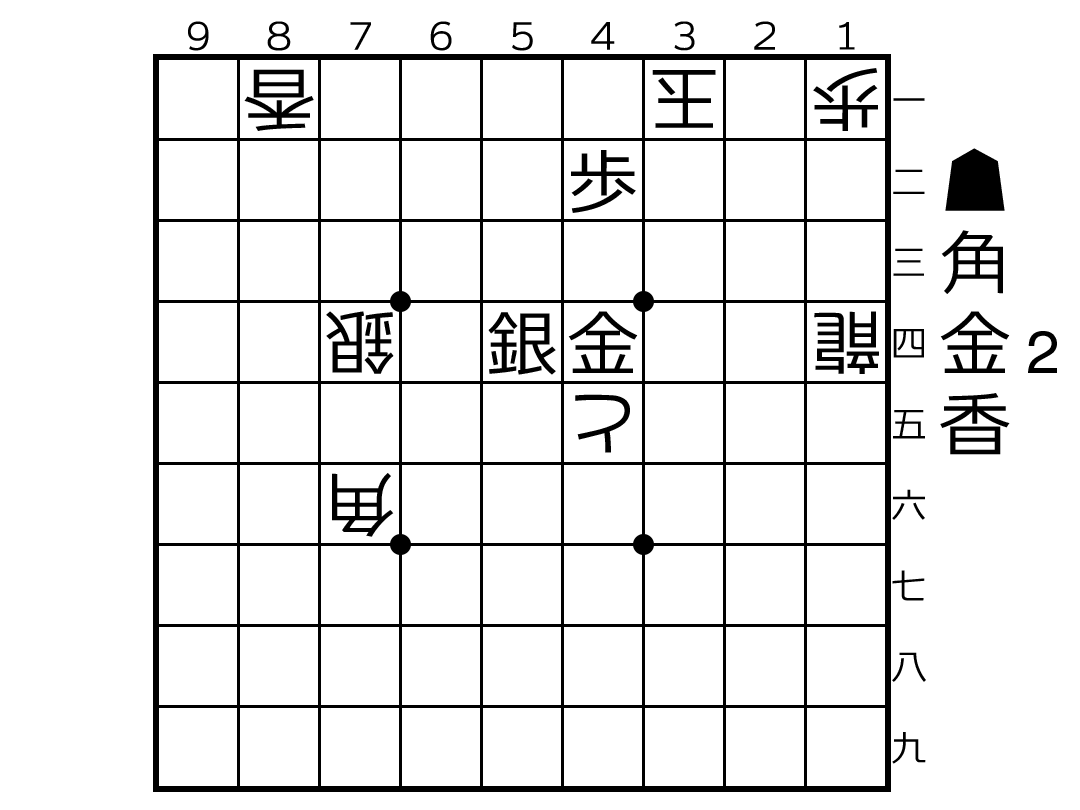

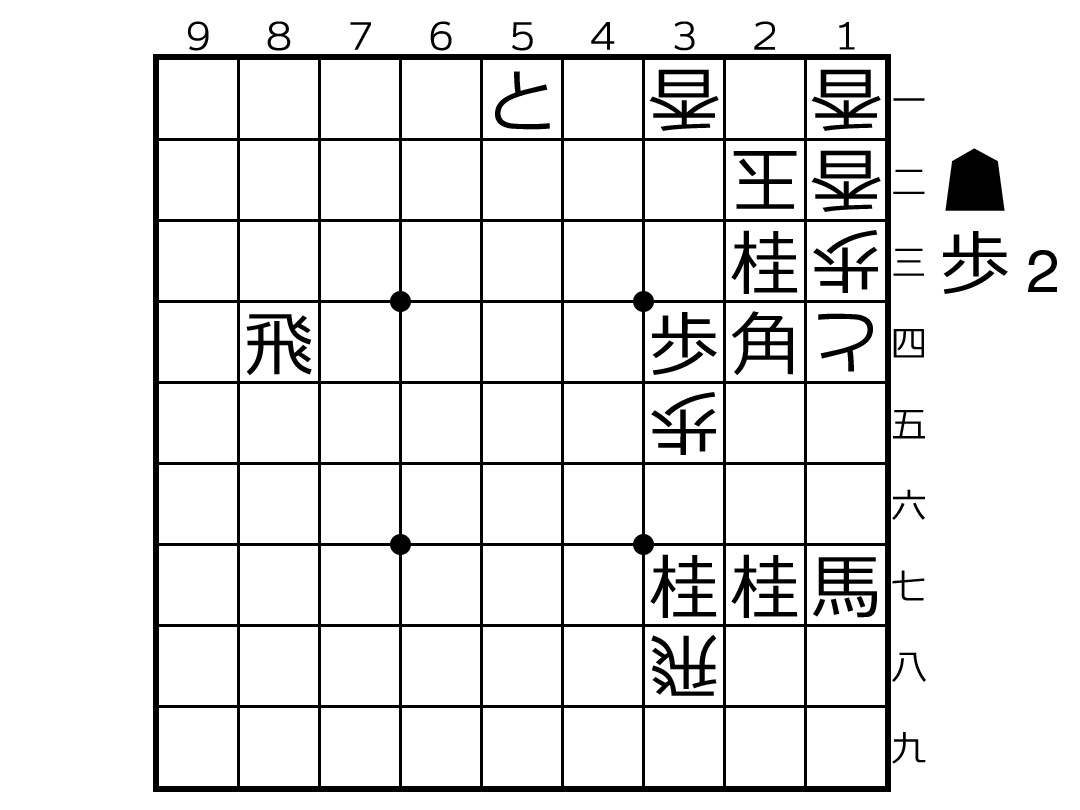

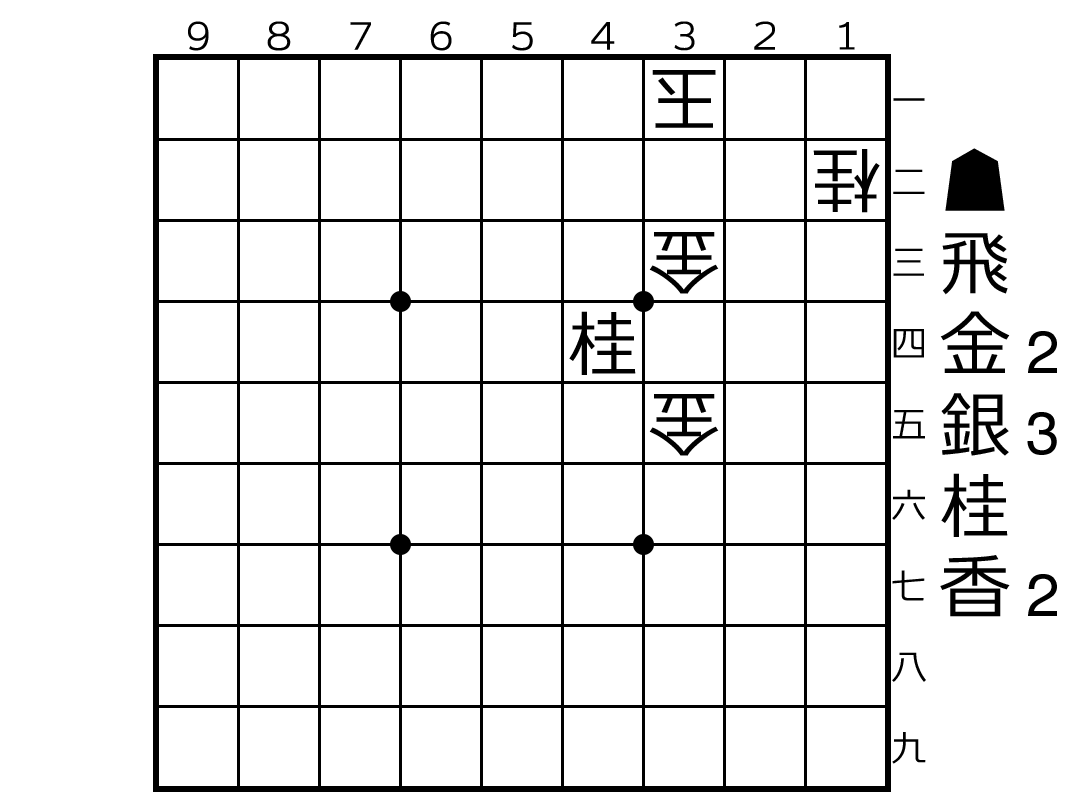

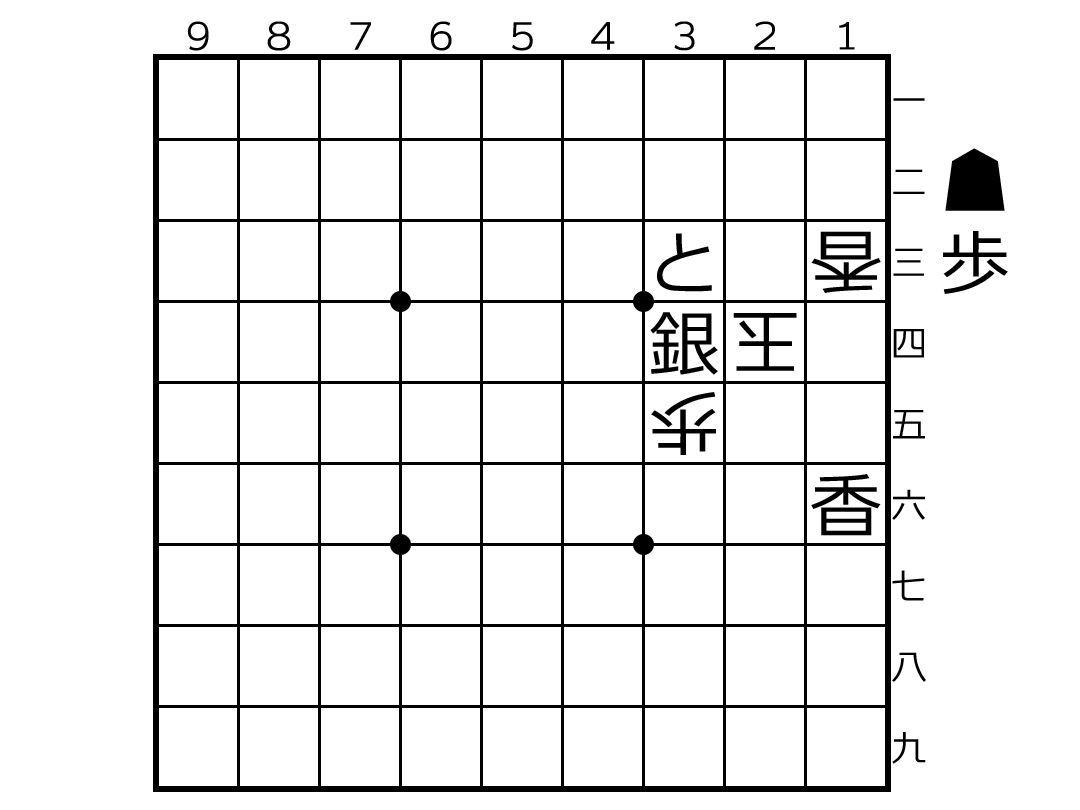

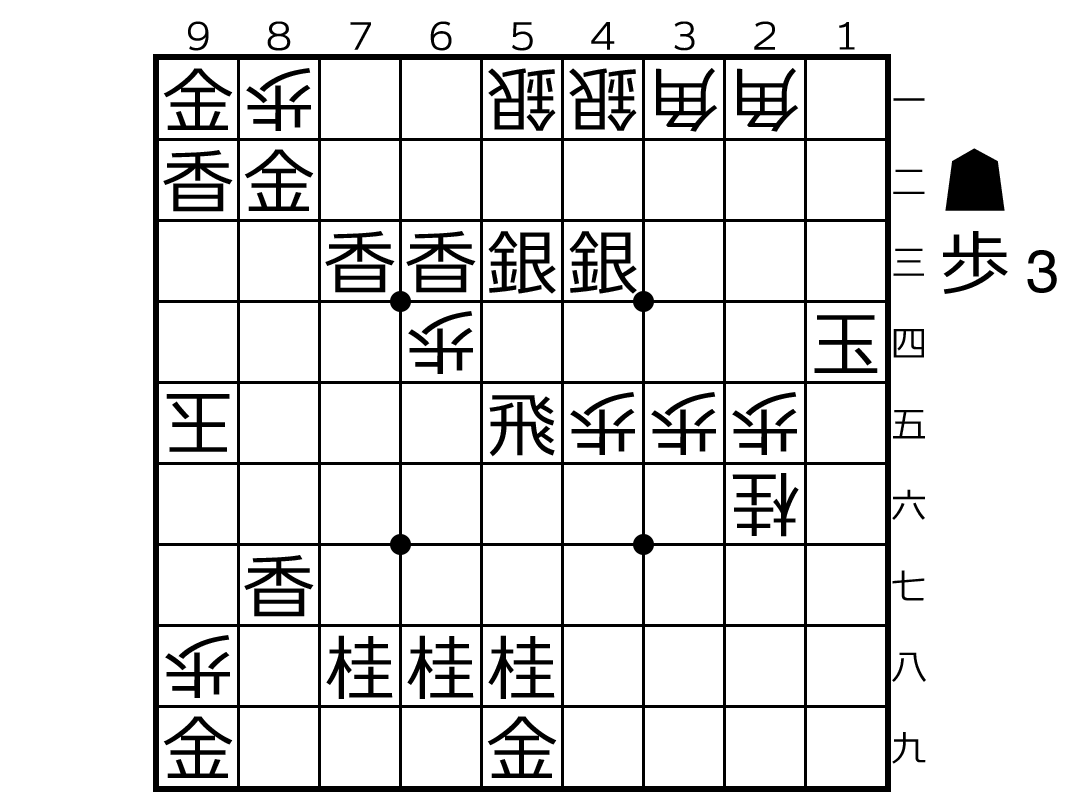

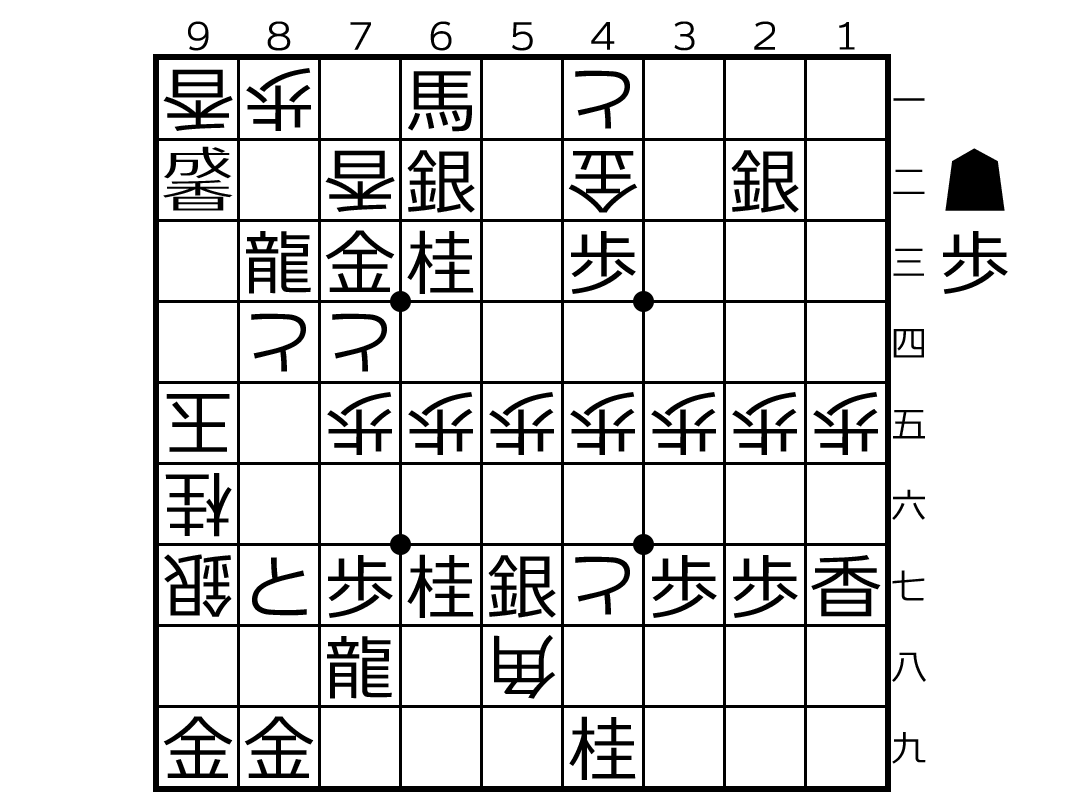

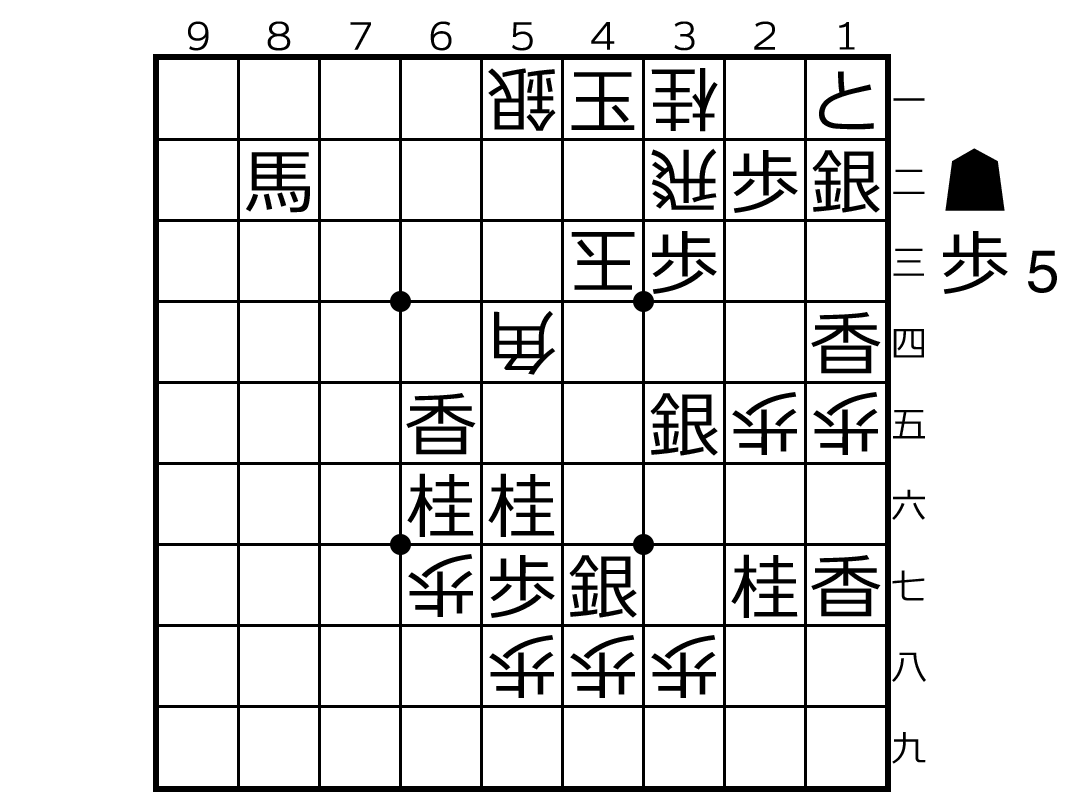

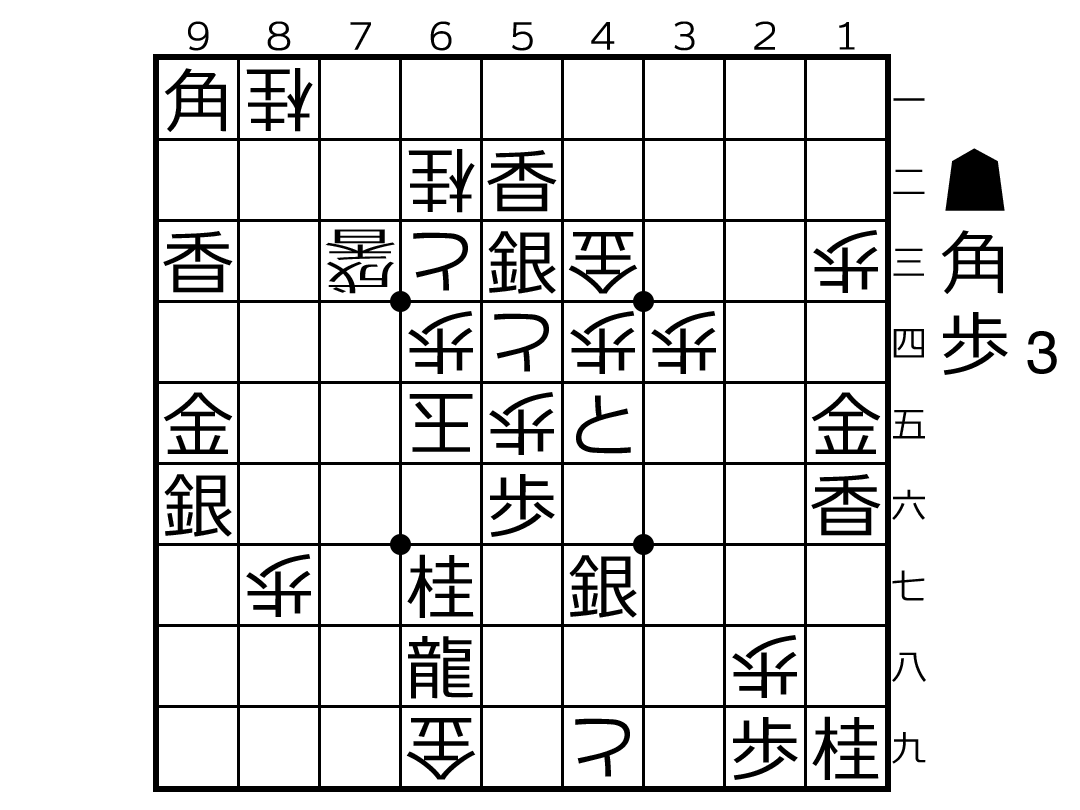

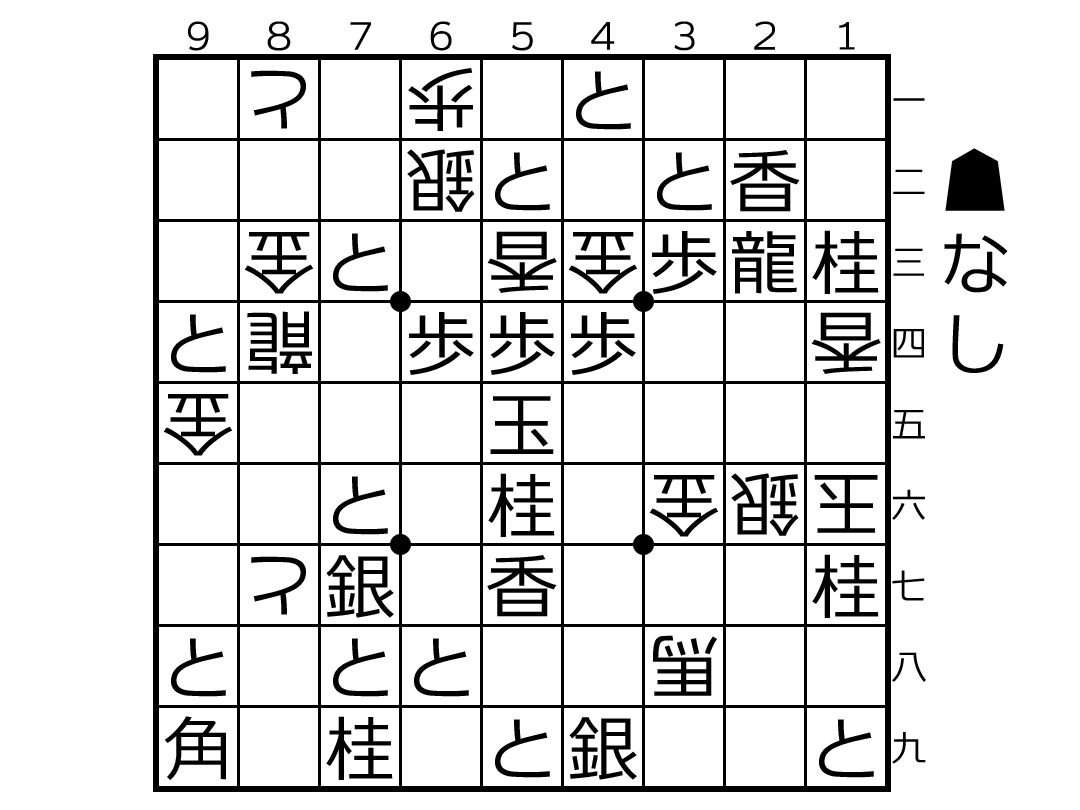

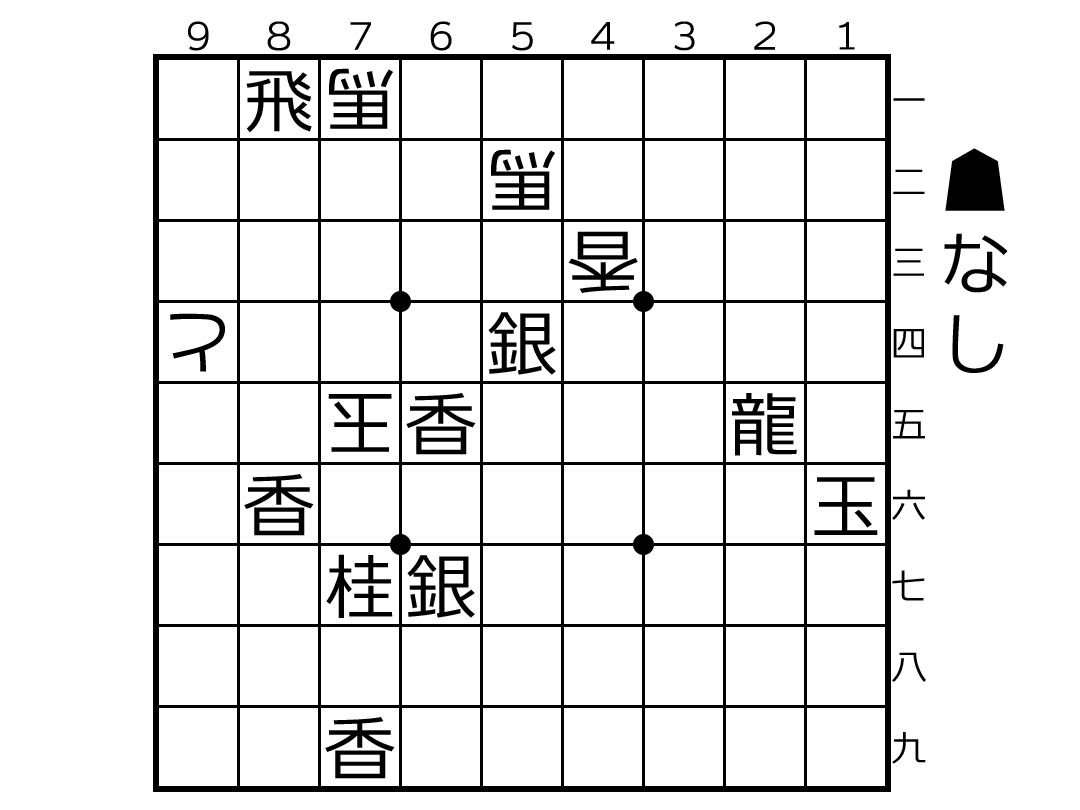

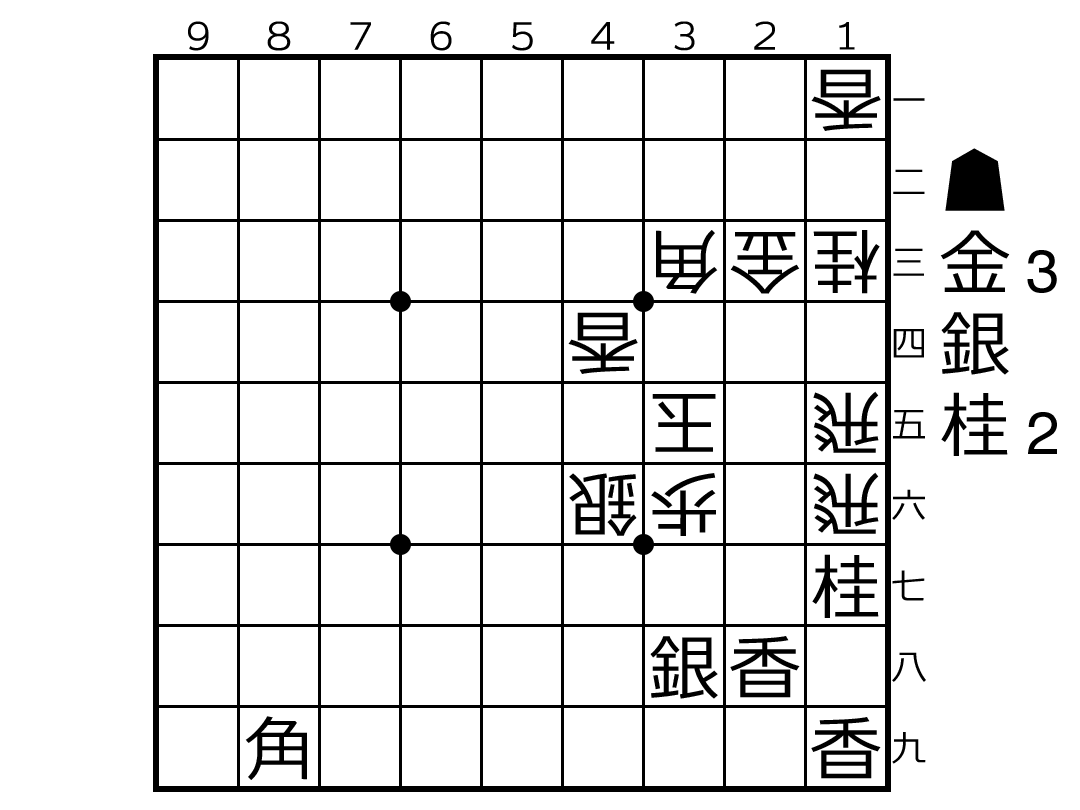

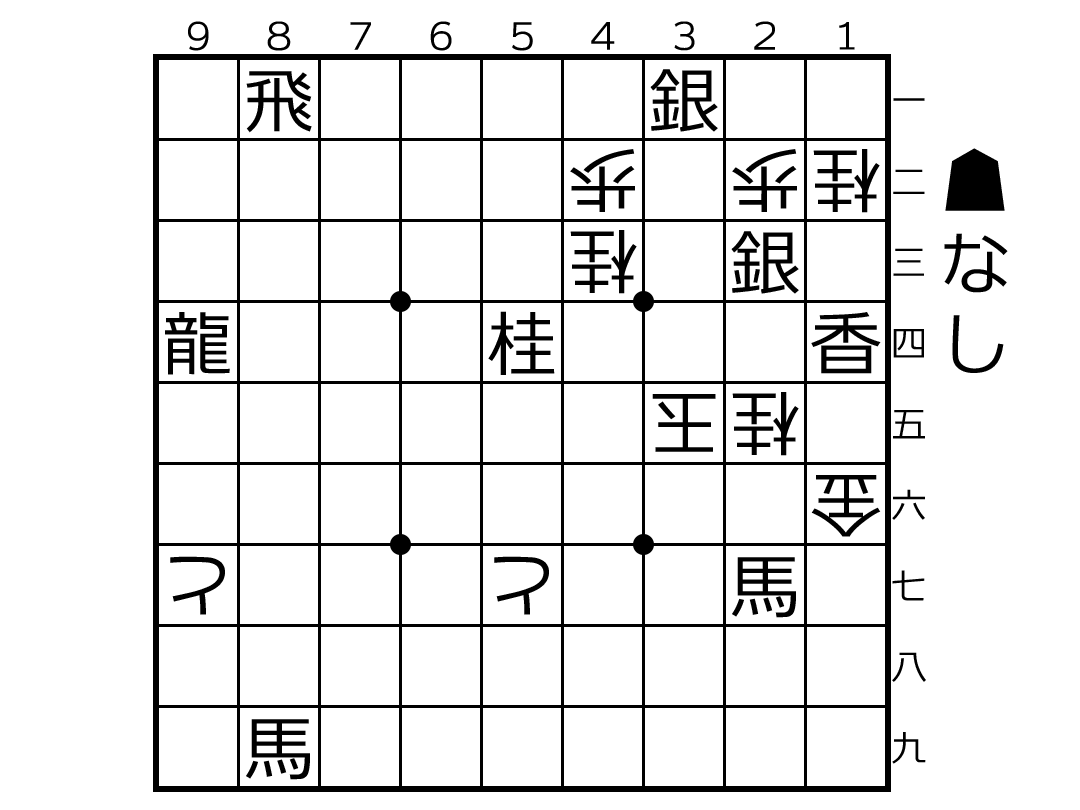

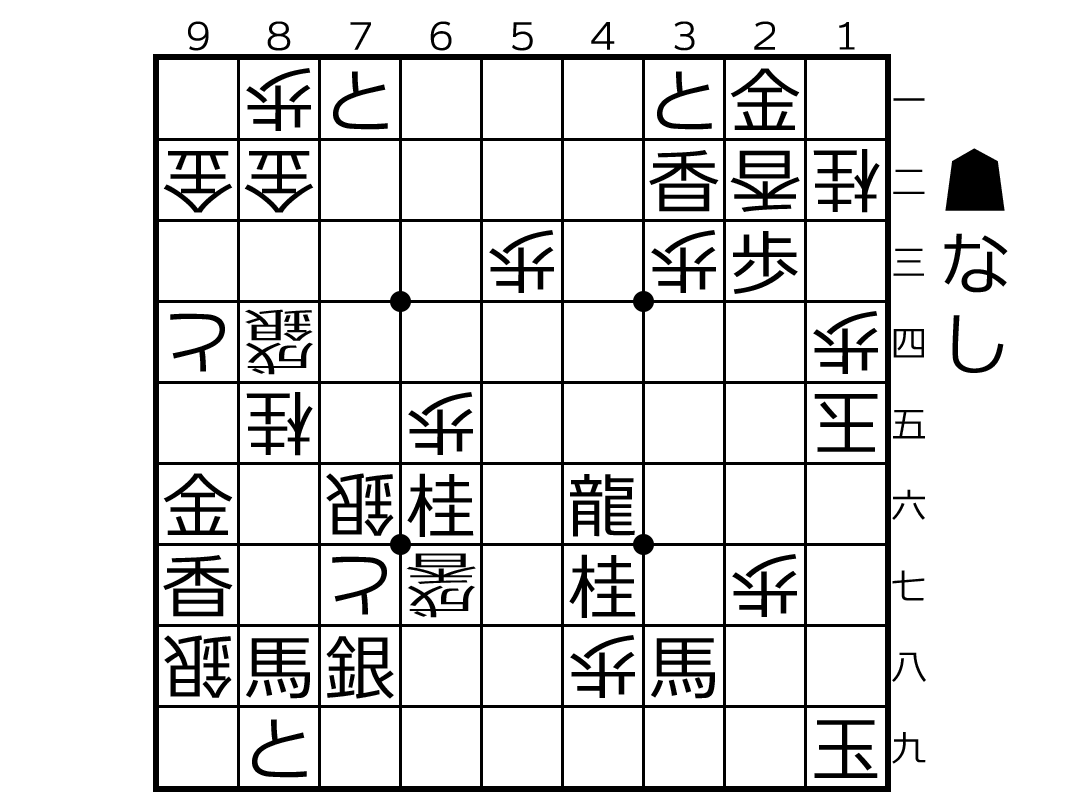

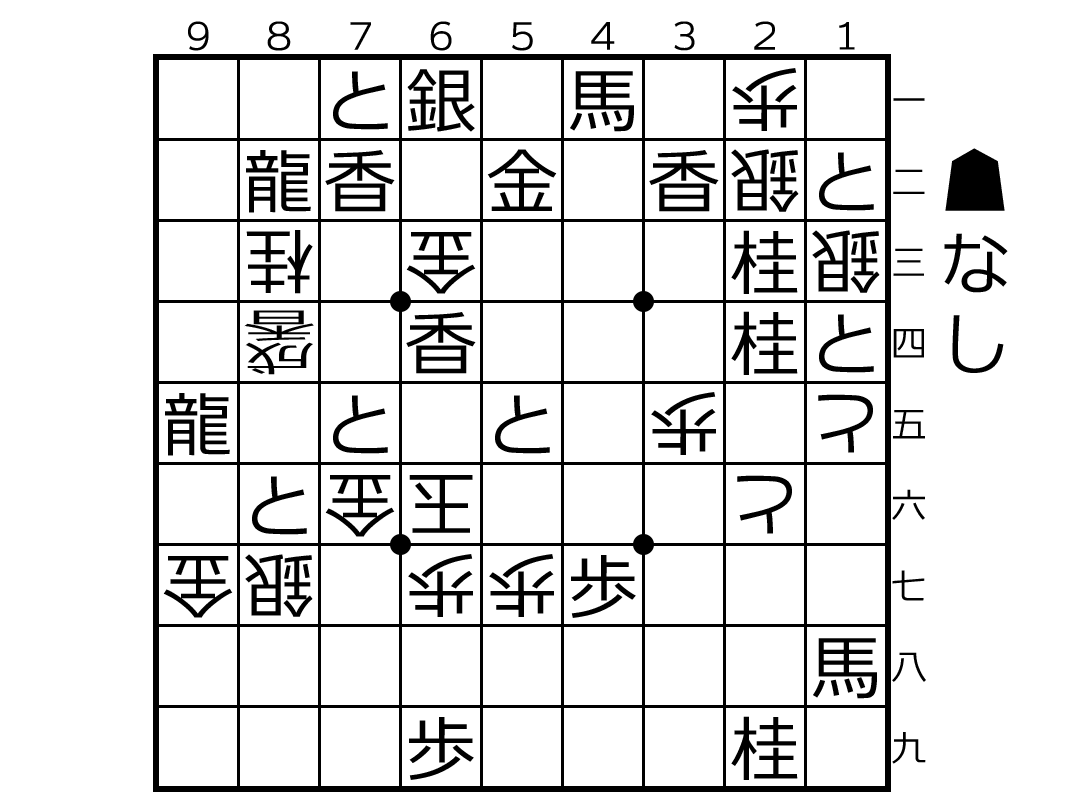

2022年6月 相馬慎一

85飛成に55歩と普通に受けると45馬左、24玉、62桂成と進み、15玉は16馬、同玉に96龍引があるので受方は歩中合で94龍の位置をずらしたい。44と55は二歩で打てず、85龍との交点に84歩と打つしかないが、これにはどちらの龍でも取らずに74龍!と入るのが好手で、以下、15玉、16馬、同玉、76龍、56歩、同龍、同と、27金、15玉、16歩から詰む。74龍と入ったところで84龍左や84龍行と歩を取ってしまうと4段目に龍の利きが残って最後の16歩が打歩詰で打てなくなる。戻って受方の最善は85飛成に75歩!と龍に近づけて中合する手。こうしておくと45馬左から先と同様に74龍まで進んだときに75歩が邪魔で76龍と引けなくなっている。同じ論理で75同龍にも65歩が最善で、65同龍、55歩と3連続の歩合を経て収束する。

去年の受賞作とロジックが被る部分があるのが嫌われたんですかね。

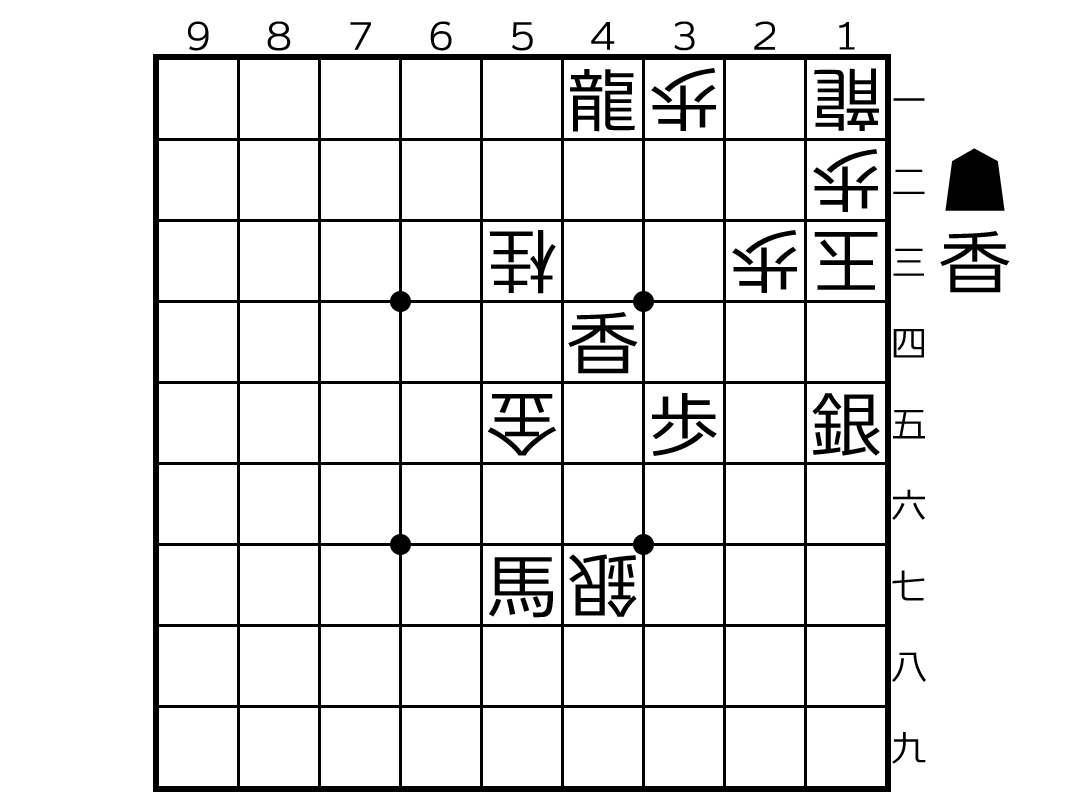

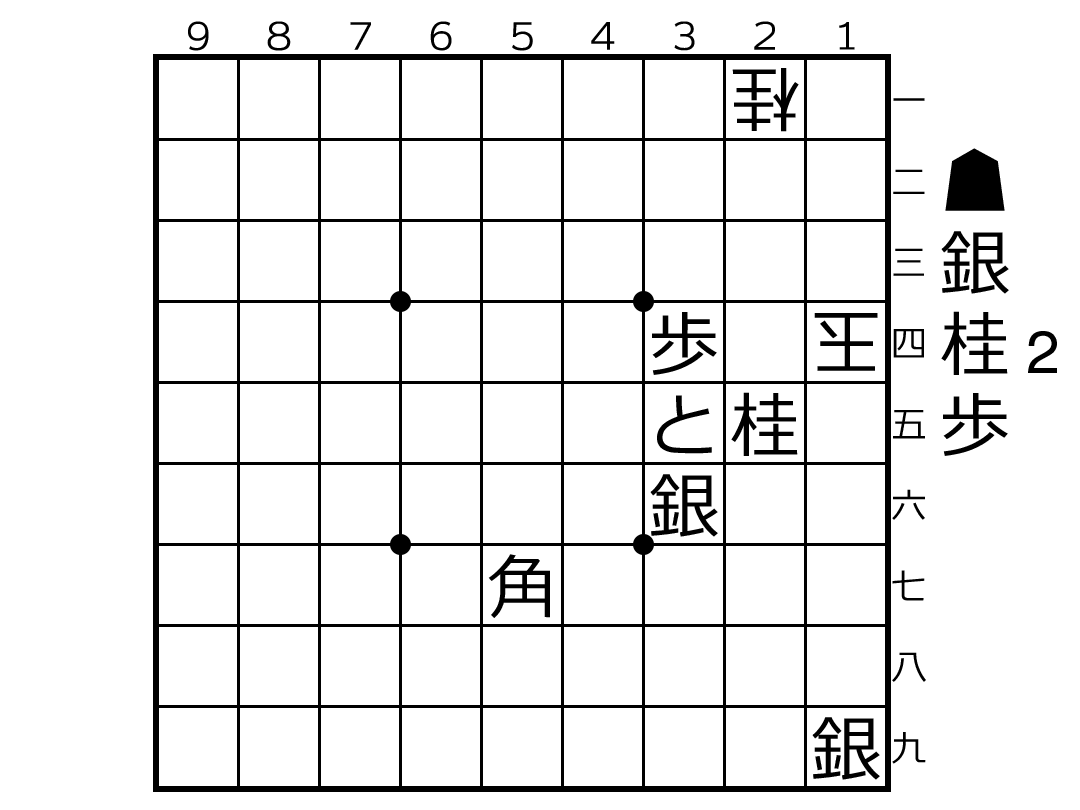

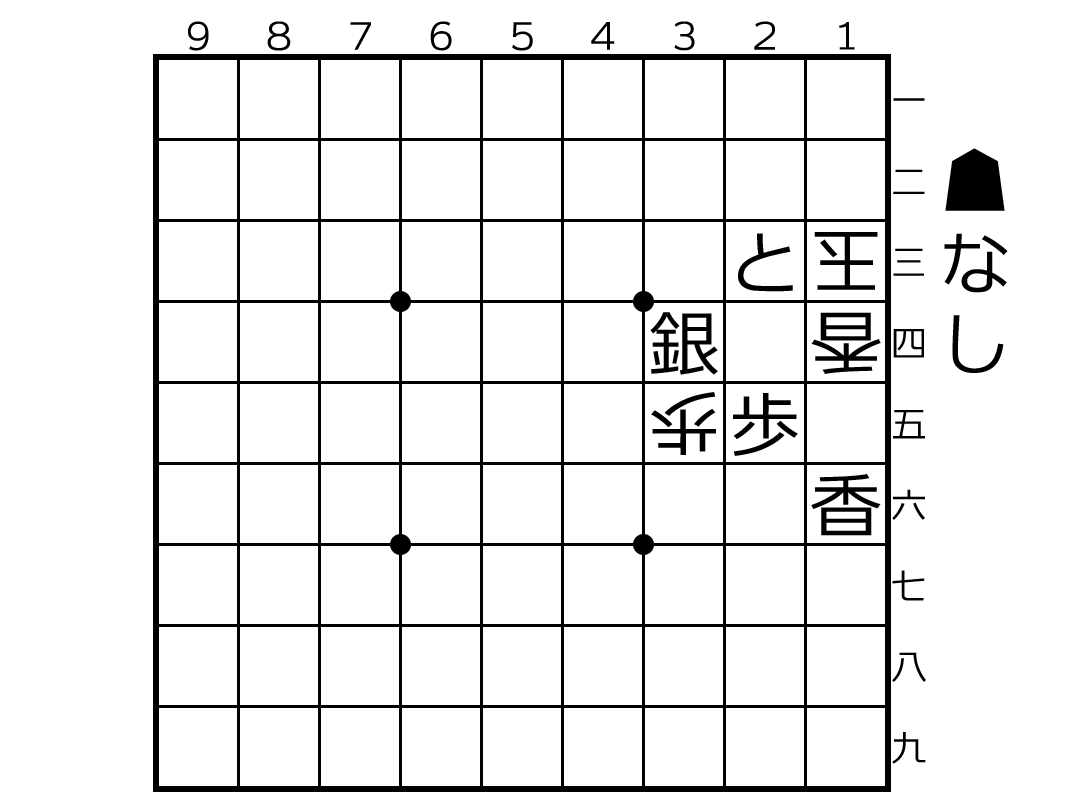

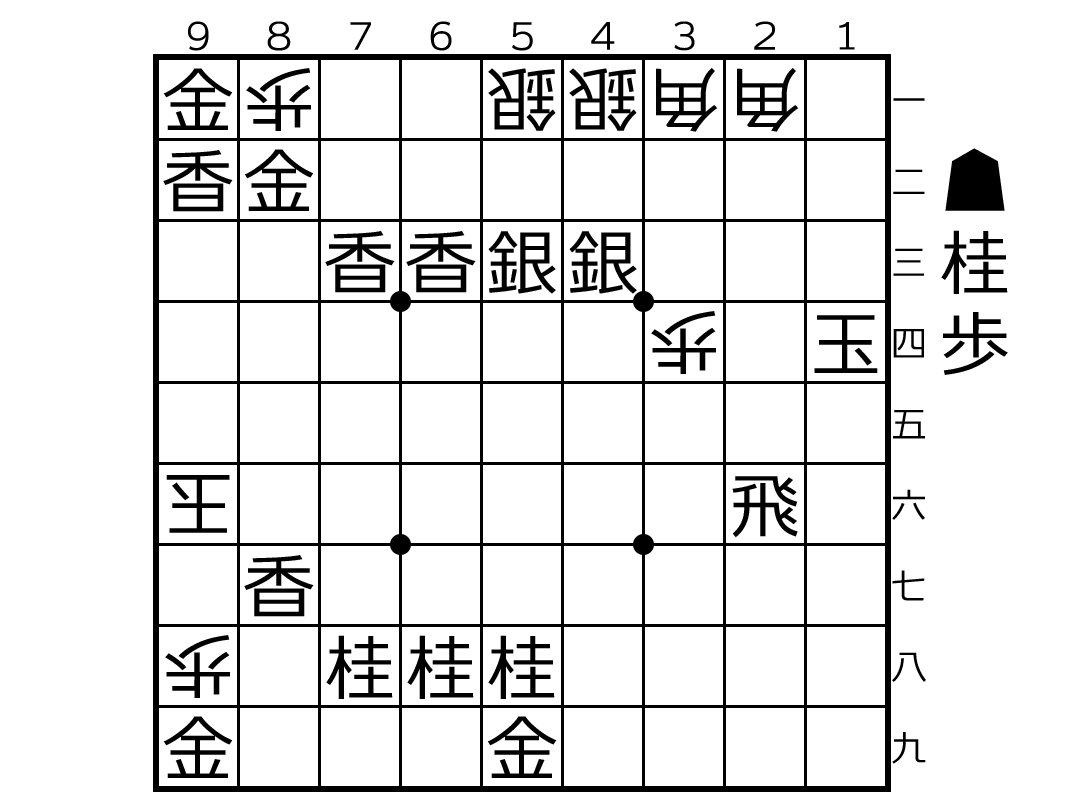

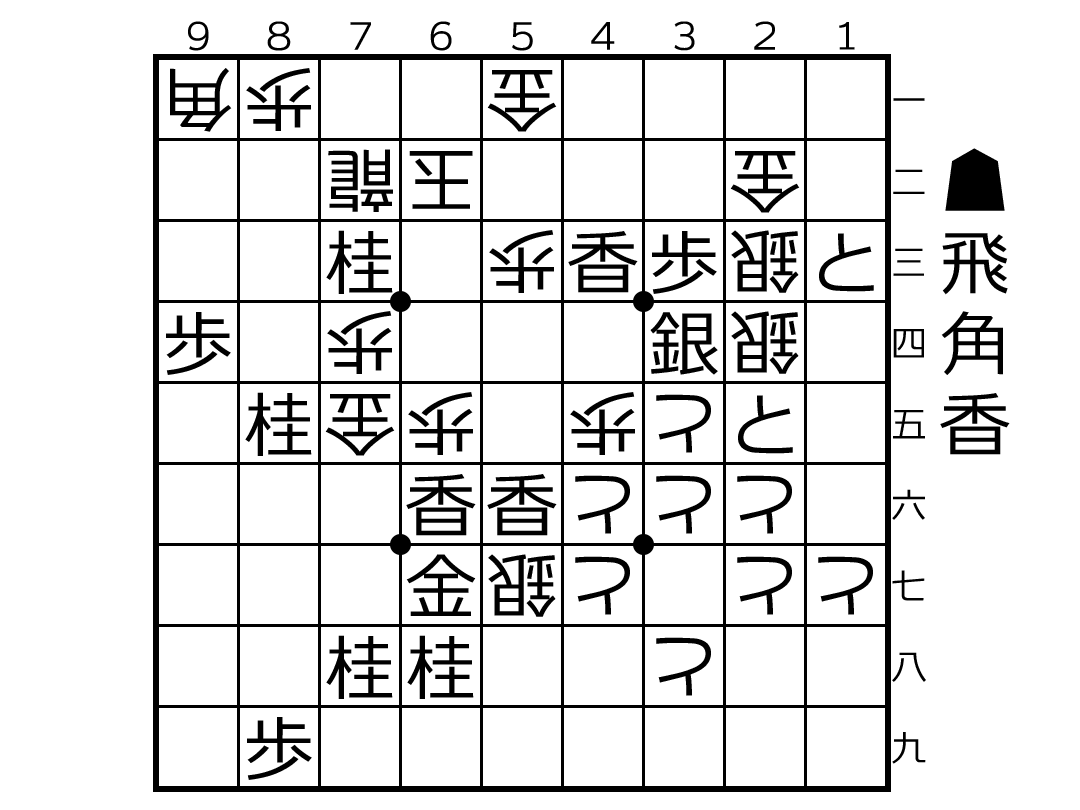

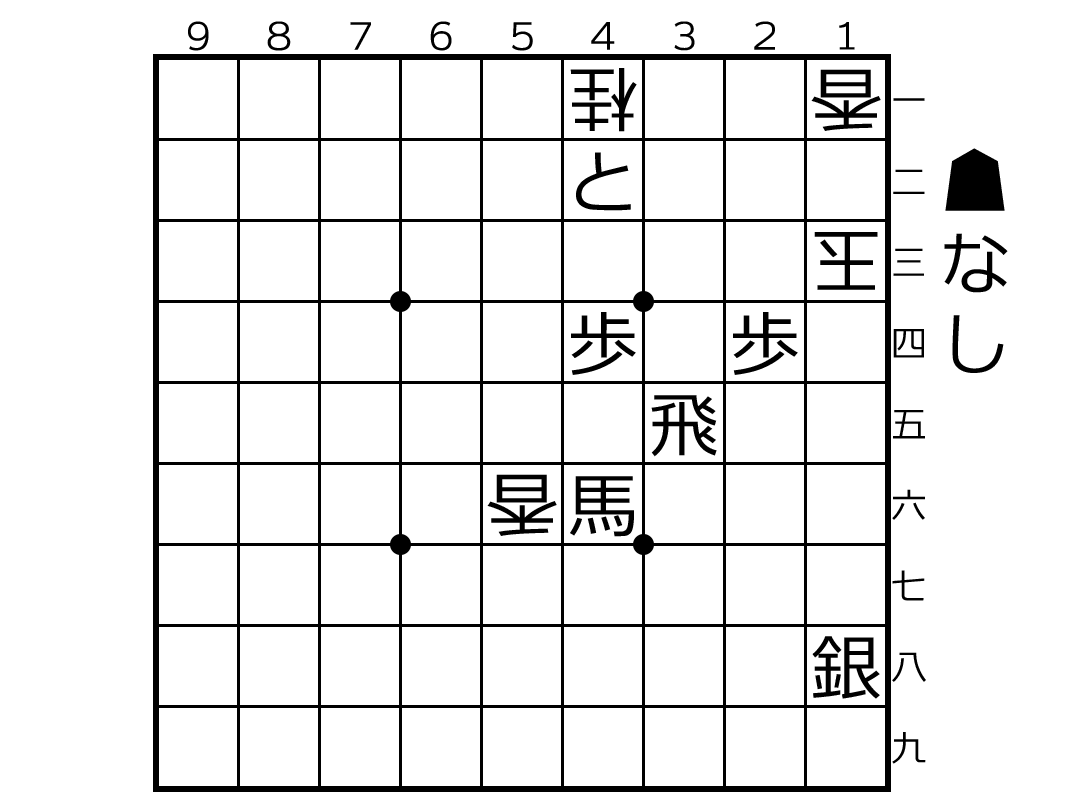

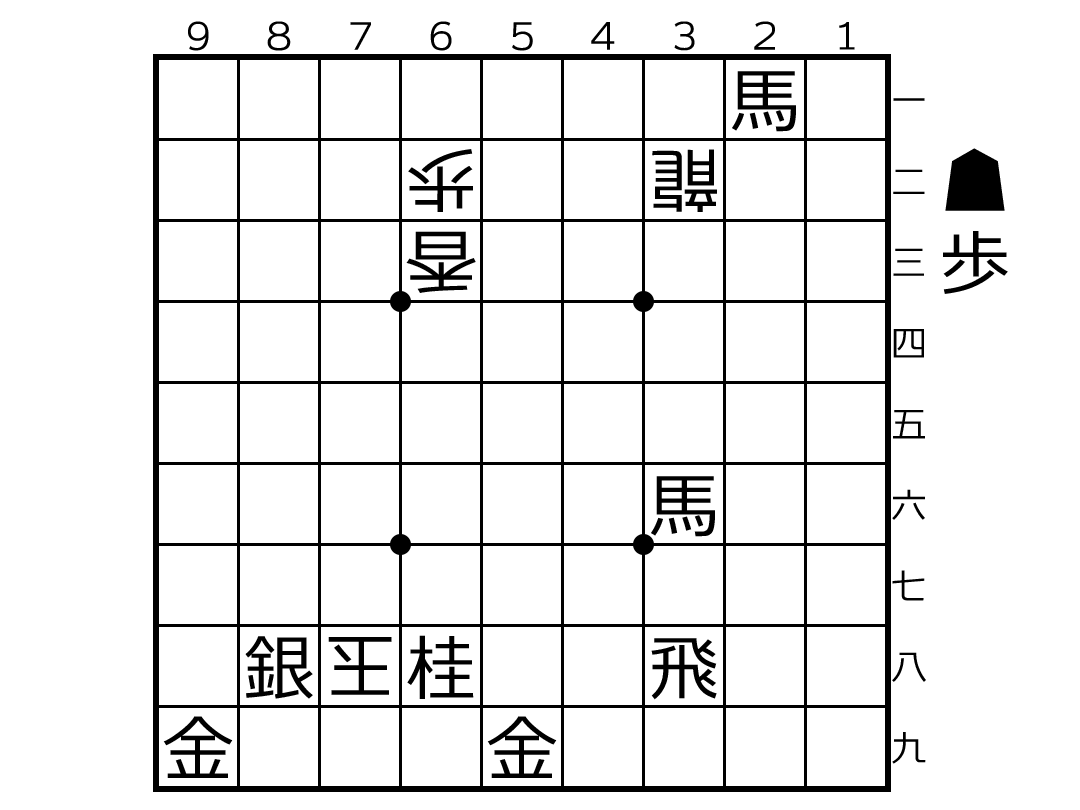

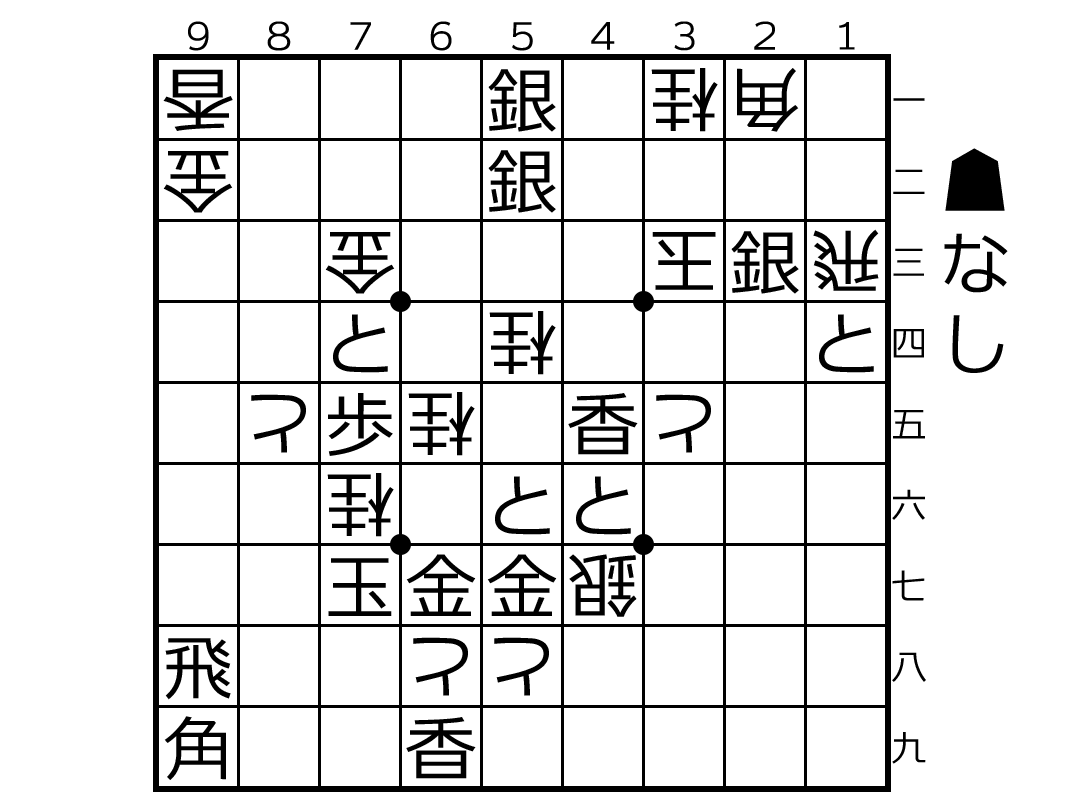

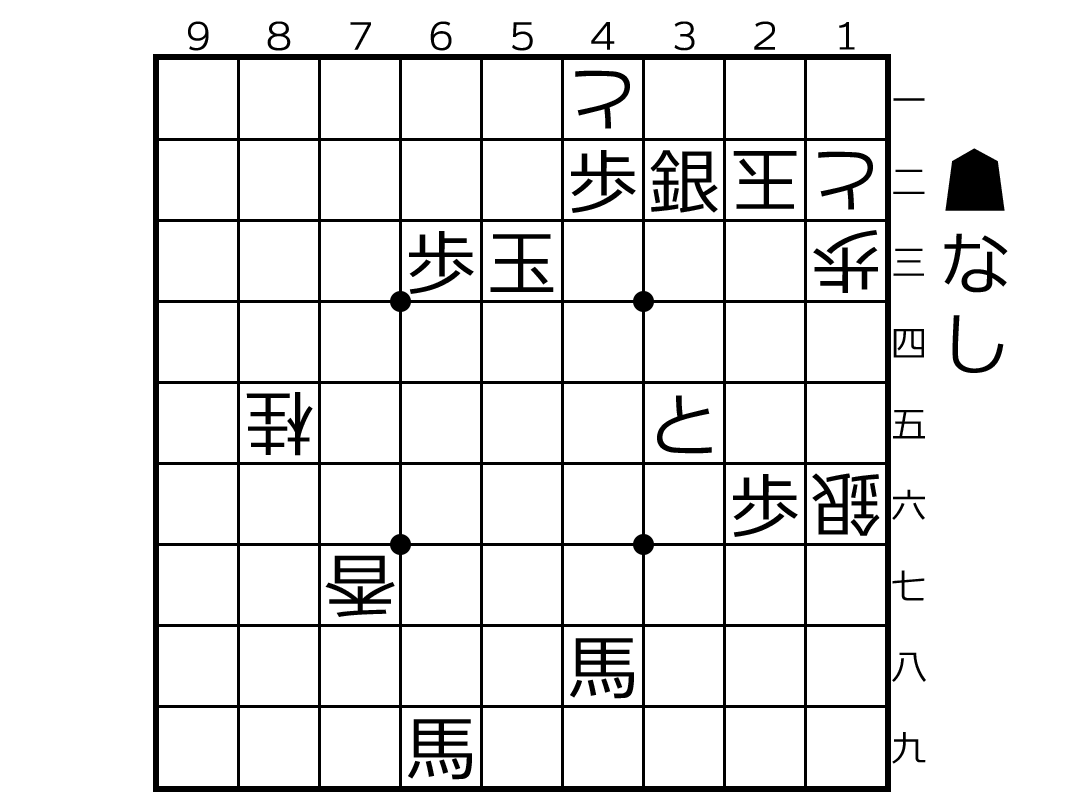

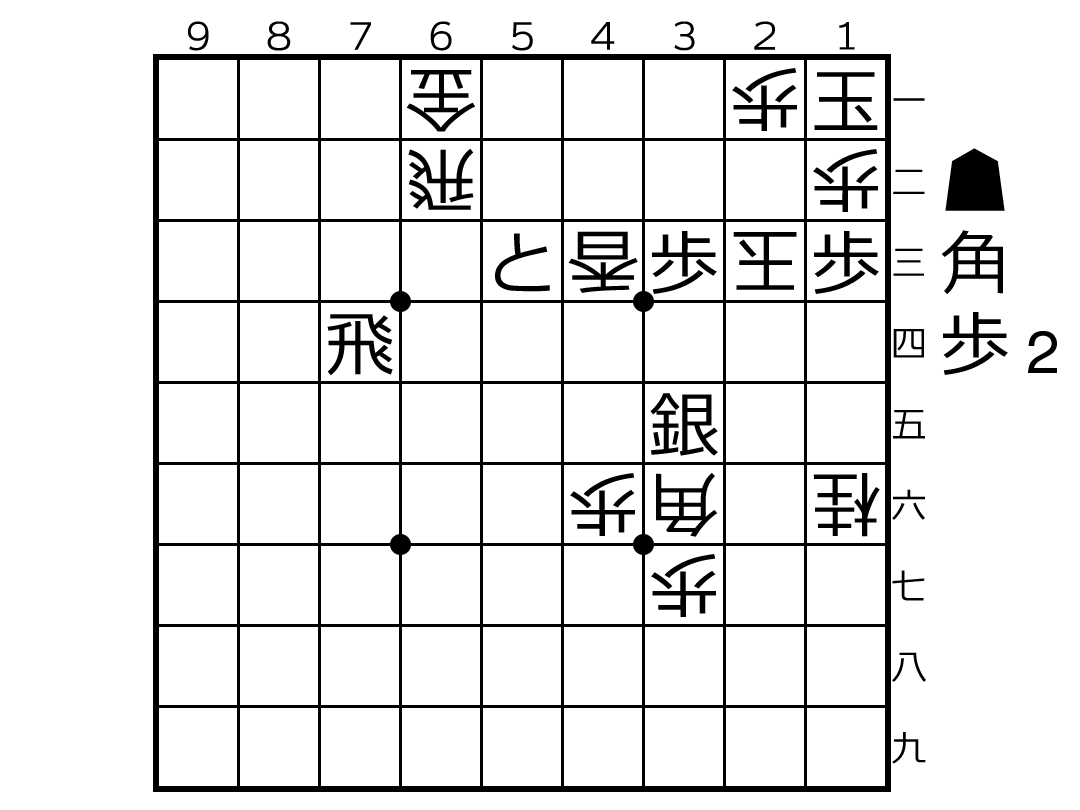

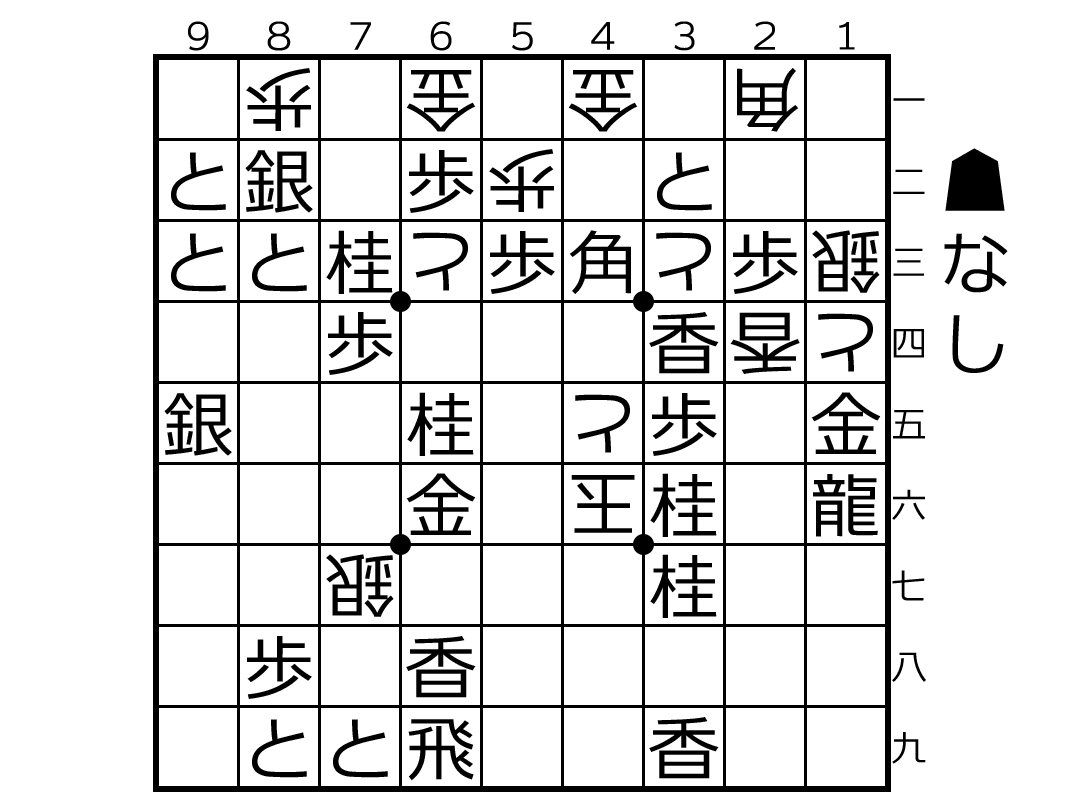

2021年7月 相馬慎一

馬をダブらせるための連続合。

去年の作品はすごすぎたけど、相馬作が去年から今年にジャンプした幅と、これまでの連続合の作品がそれまでの作品からジャンプした幅を比べたときに決して劣ってるとは思わないです。

玄人じゃないと理解できないところがあるんですよ。

選考委員は玄人でしょう。背景を理解しないと「連続合ですね」で終わっちゃいます。

作品としては今年の方が好きです。構造が伝わりやすいので。

去年は何やってるか分かんなかったです。

去年は収束の繋がりもタイミングがずらされて、関係ないところで悩みました。今年の作品はロジック通りに最大限繰り返して収束に入るので表現として伝わりやすいなあと。

岩村作が2作受賞するなら片方相馬作にしても良かったと思うんだけどなあ。私はこれが去年のベストワンだと思ってました。連続合で新しいことをするのがどれだけ難しいか。

合駒も去年は2連続で今年が3連続ですしね。

去年は破調があるので1.8くらいの印象です。

荒野の七人は特別賞に回して相馬作が受賞してほしかったな。

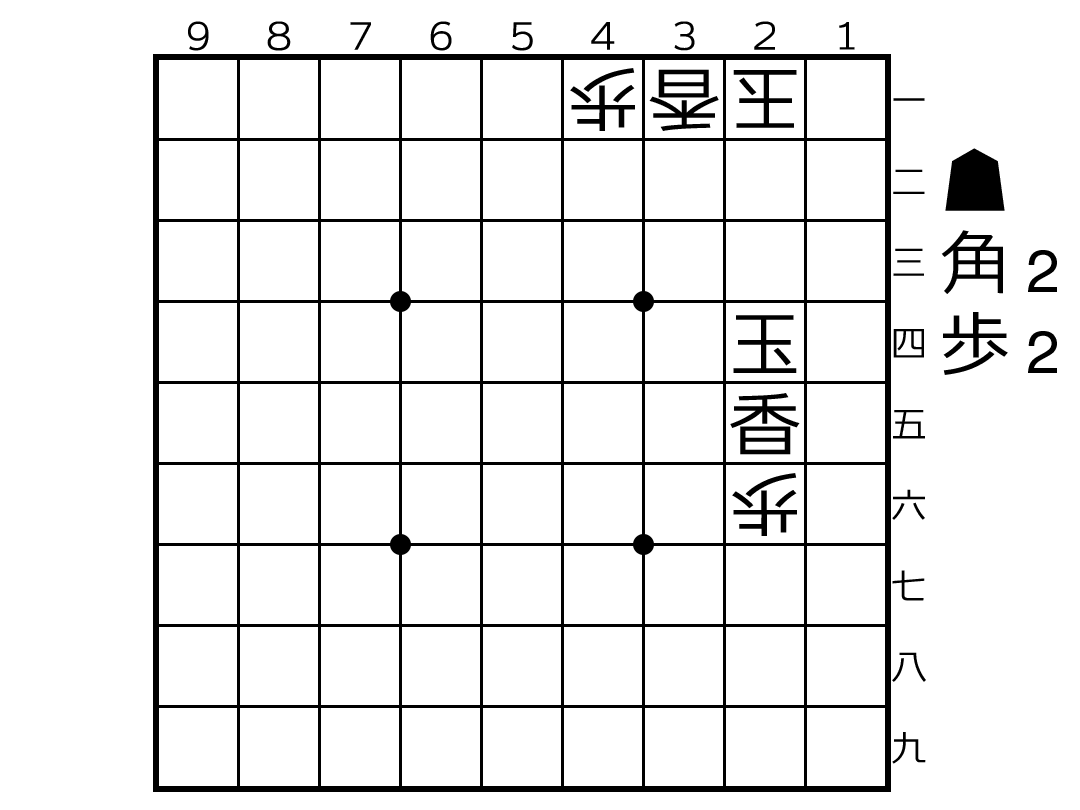

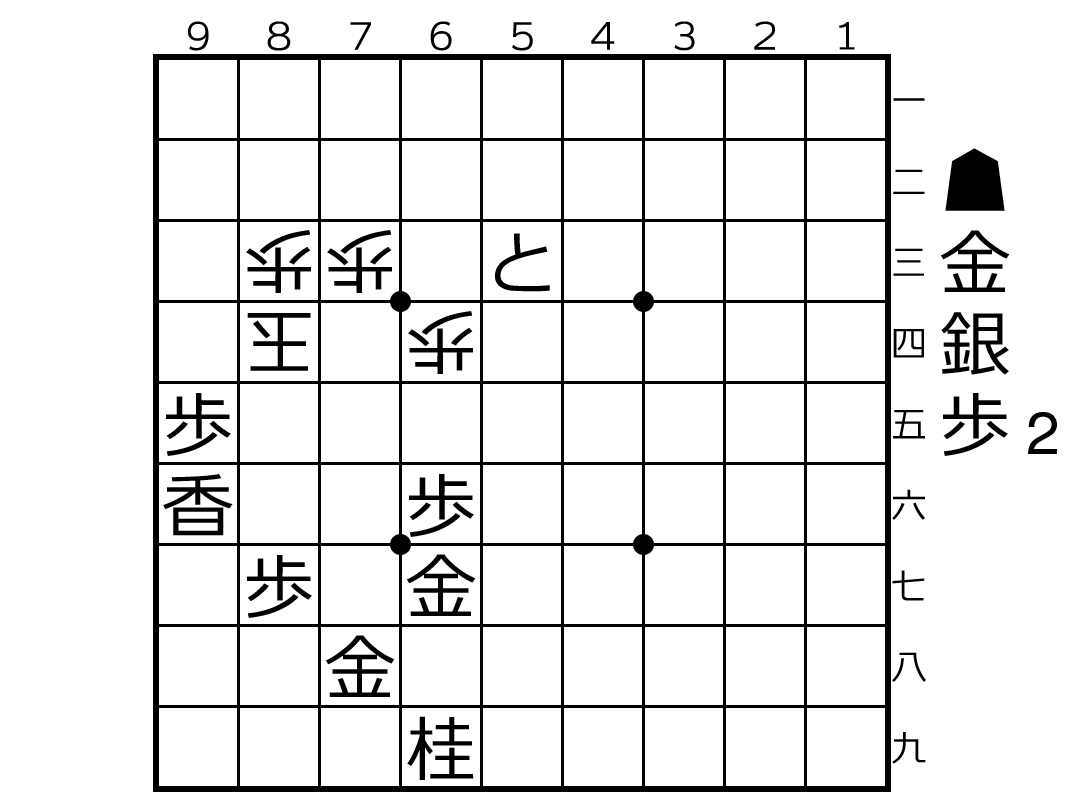

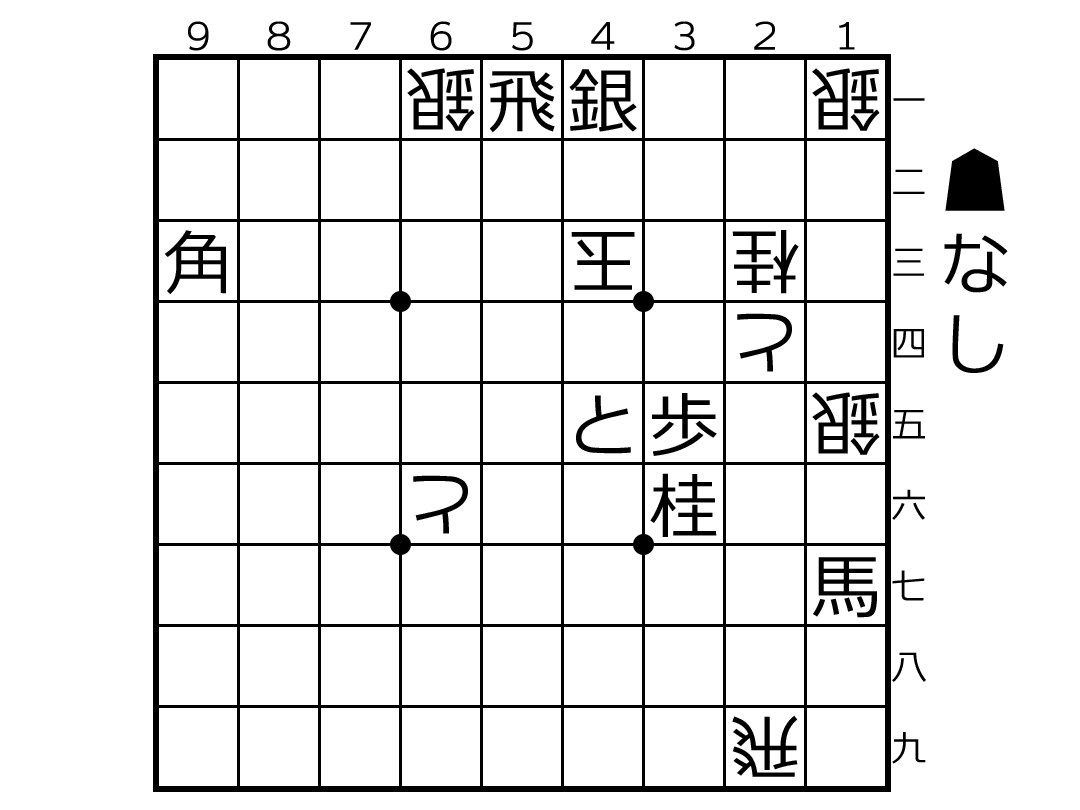

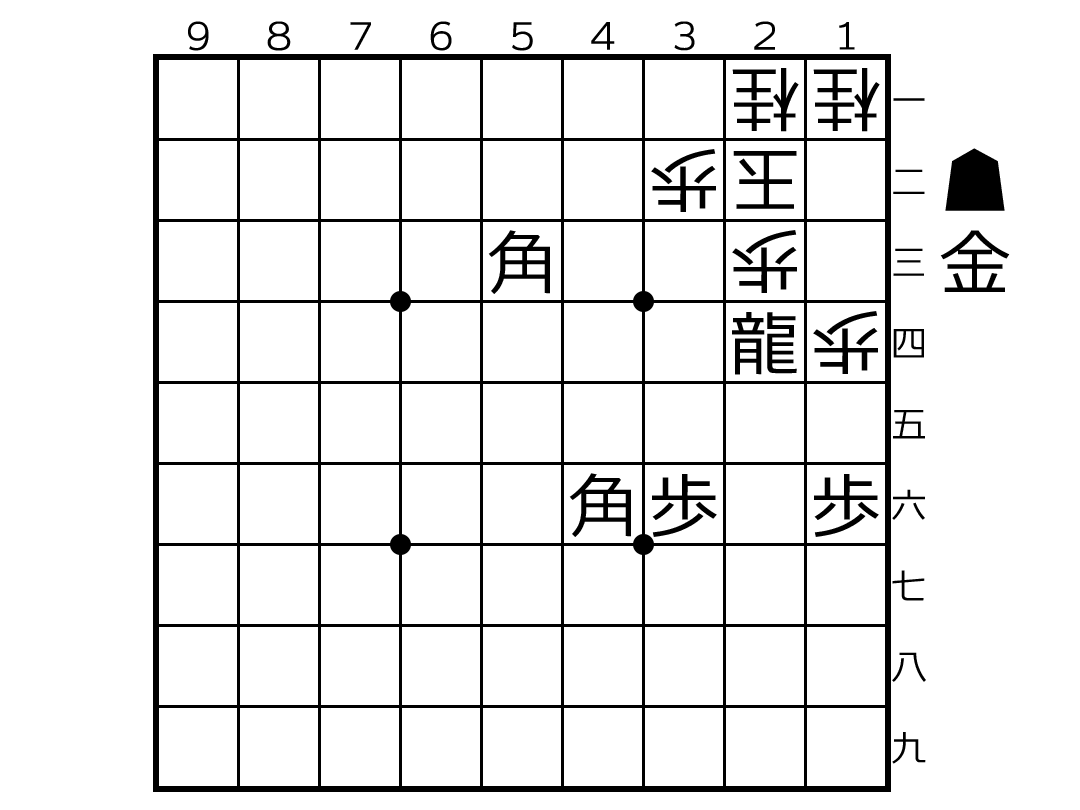

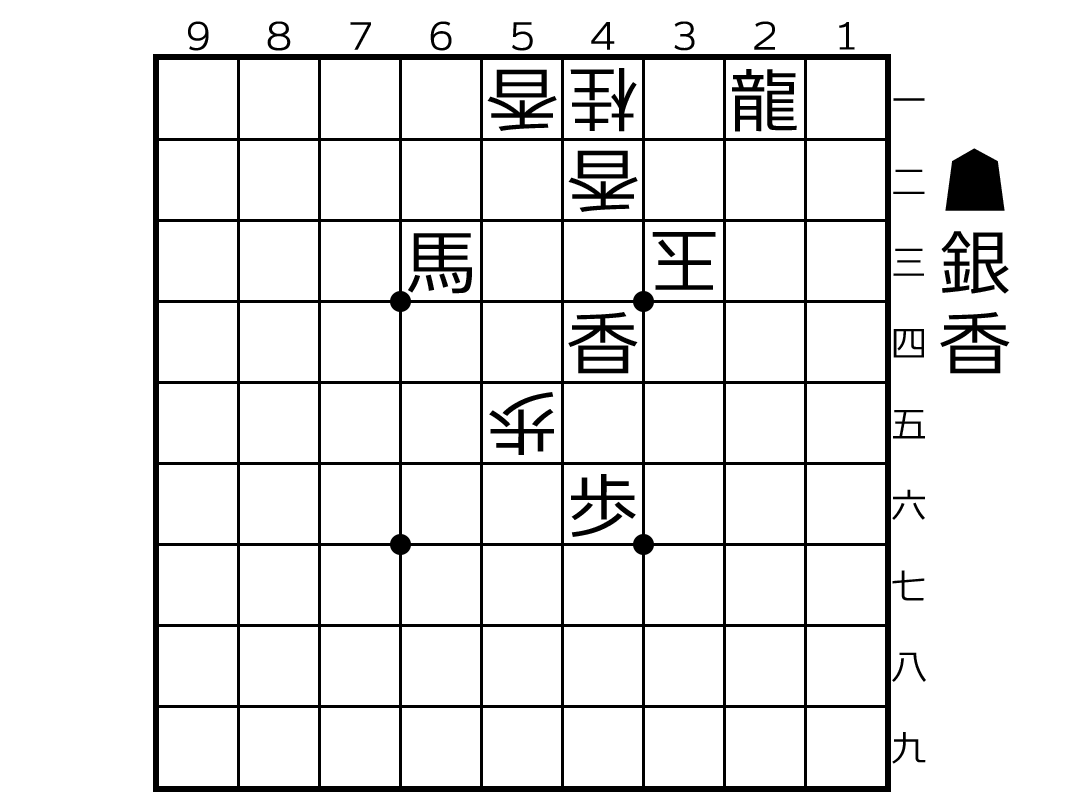

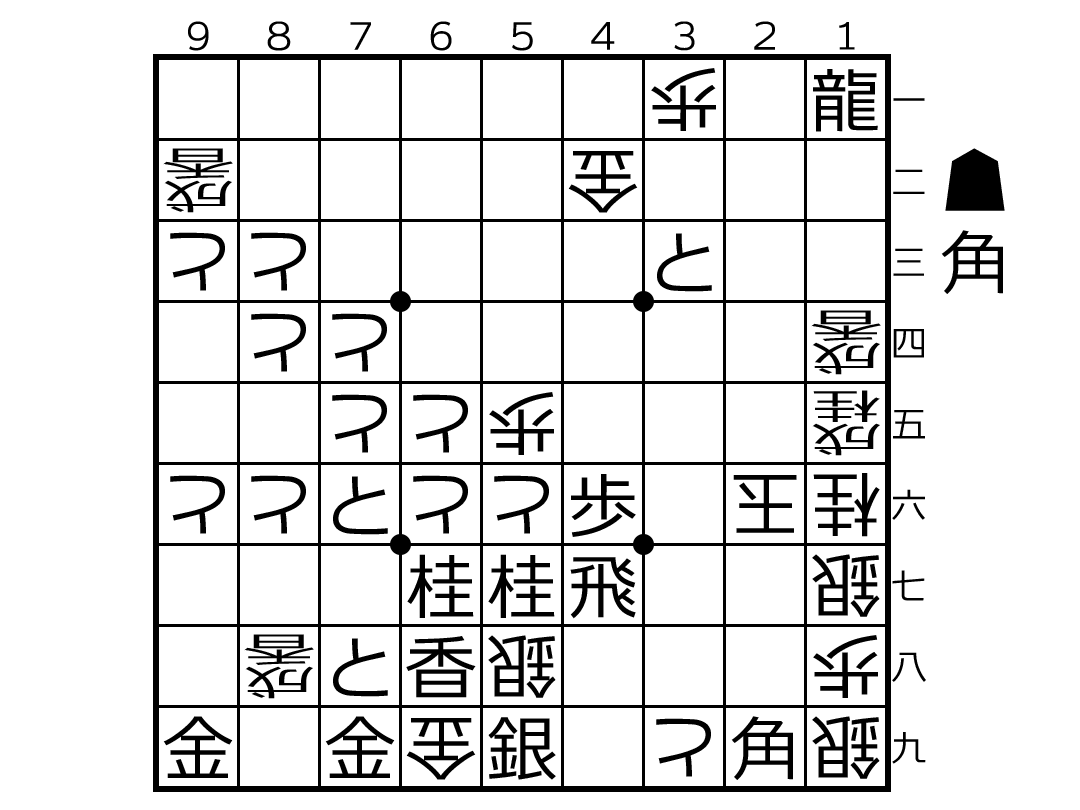

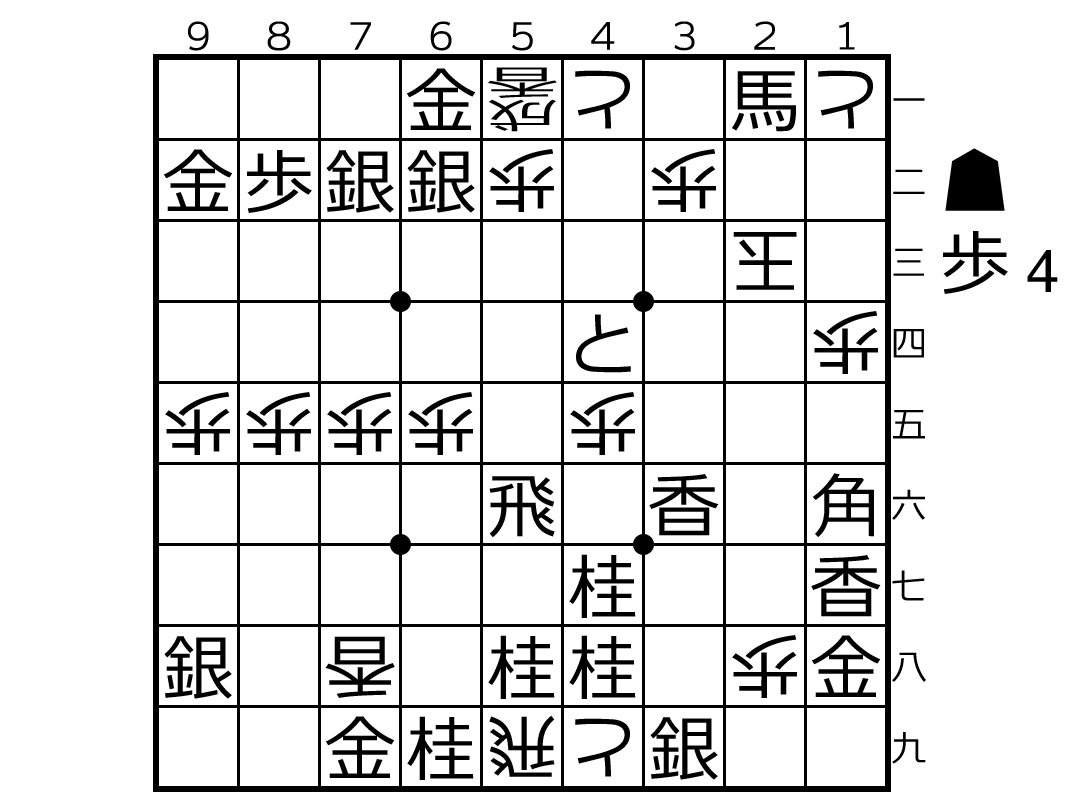

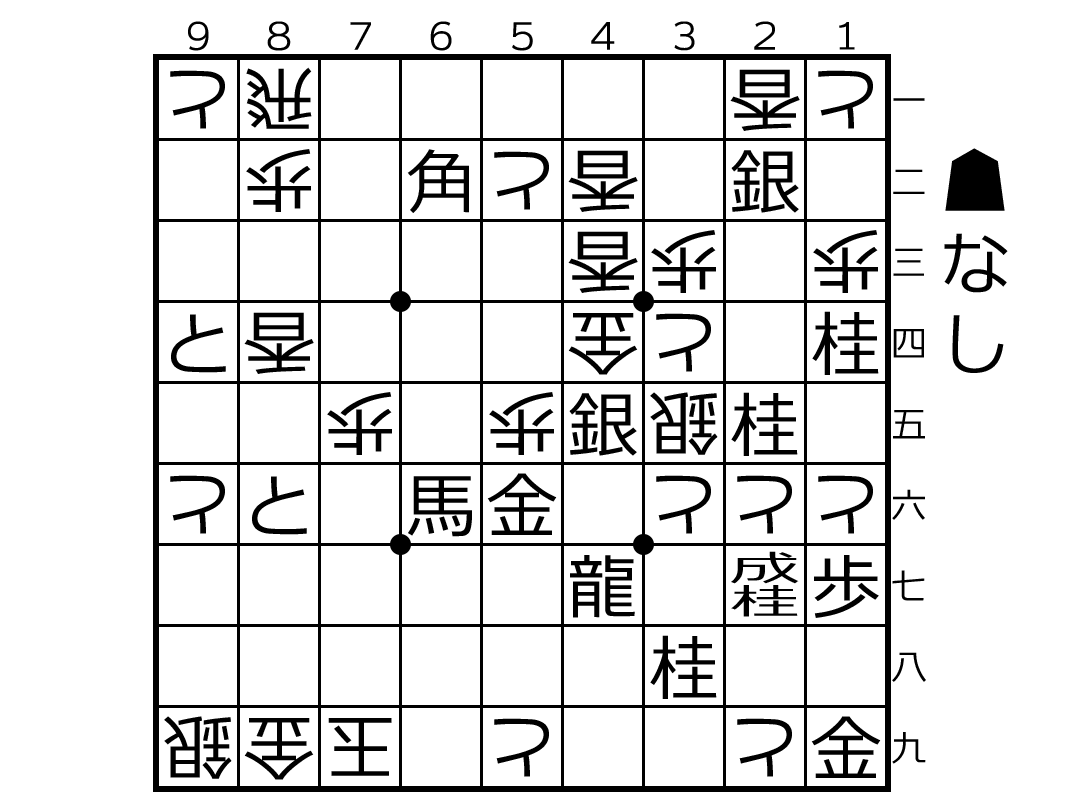

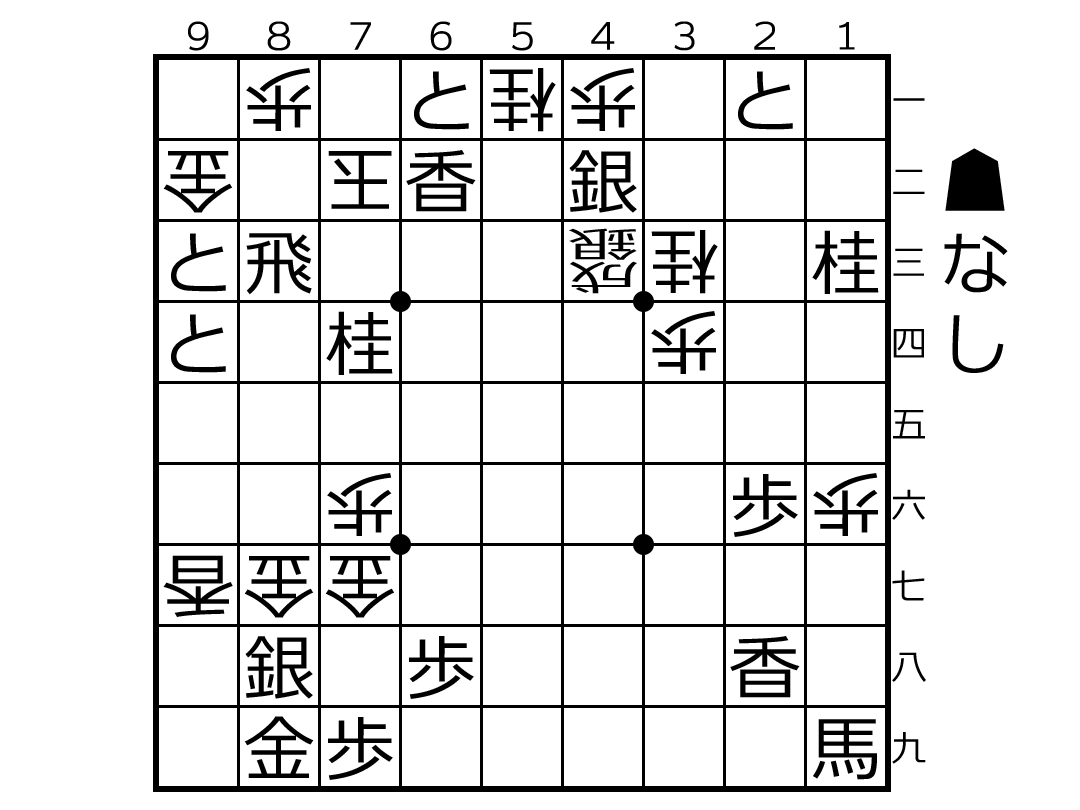

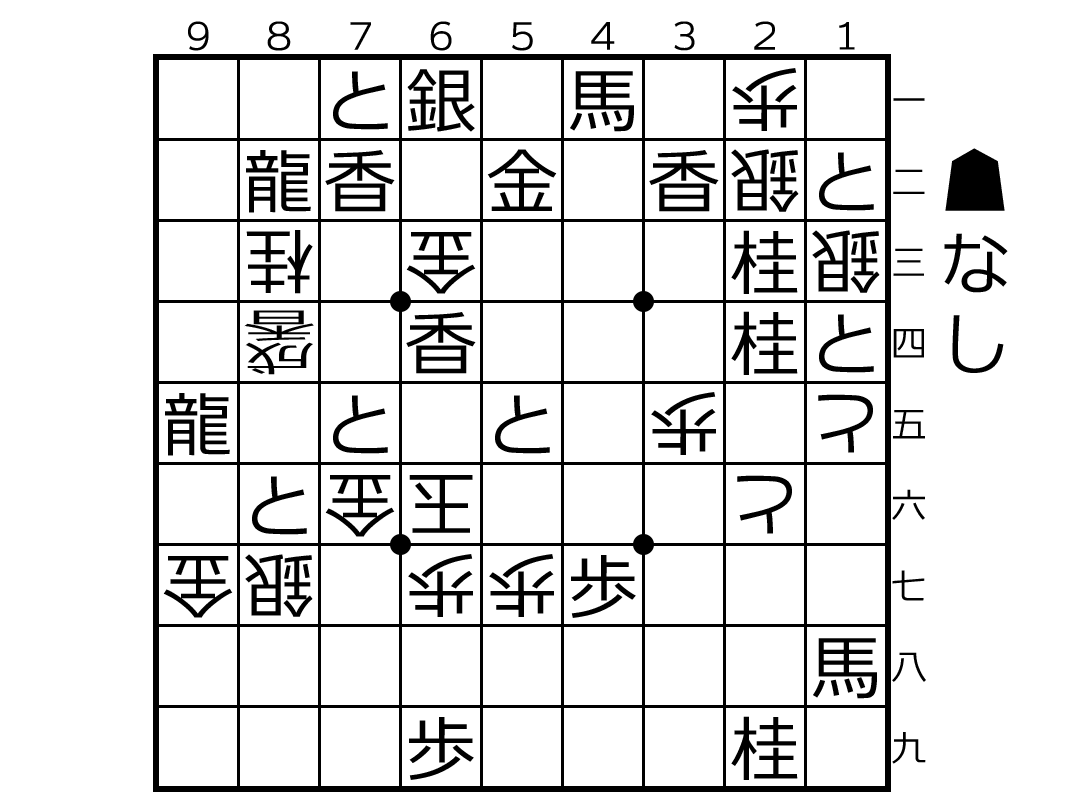

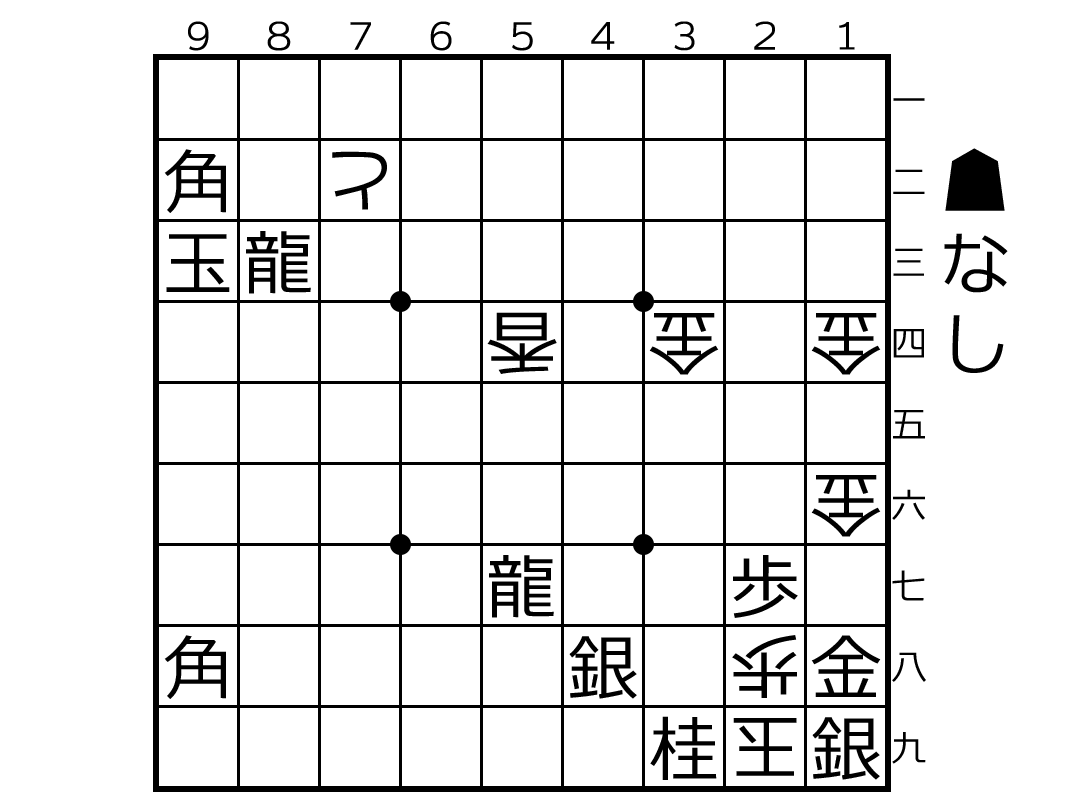

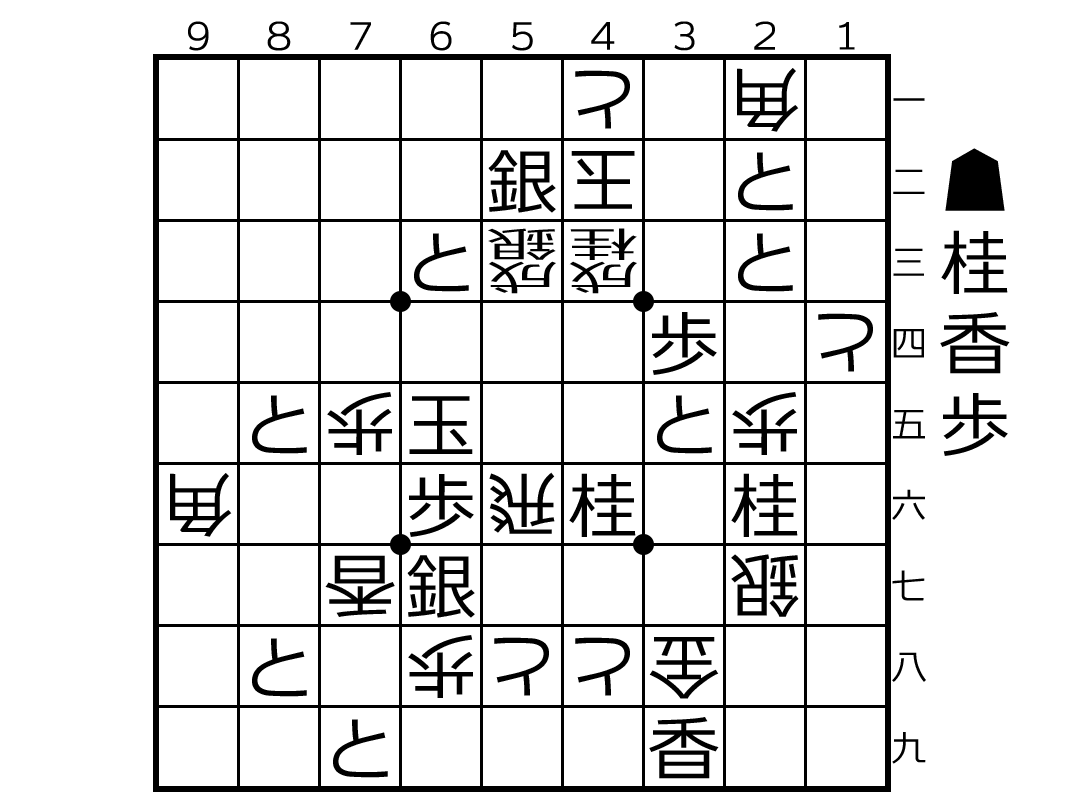

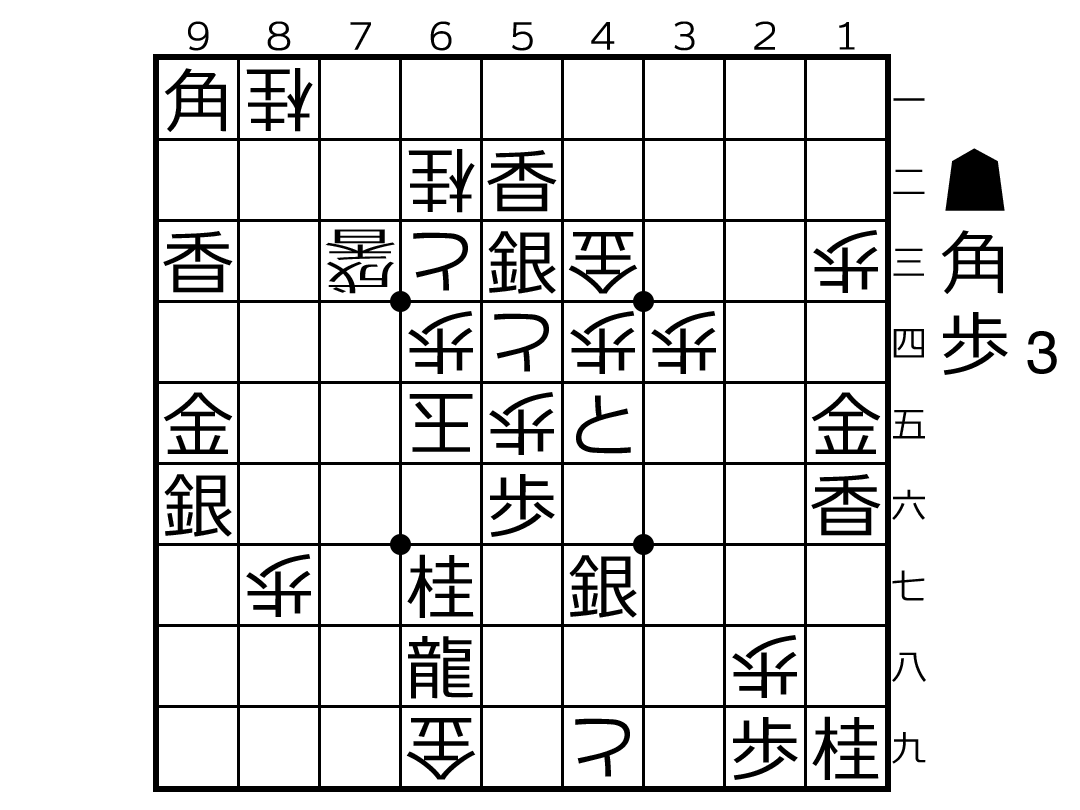

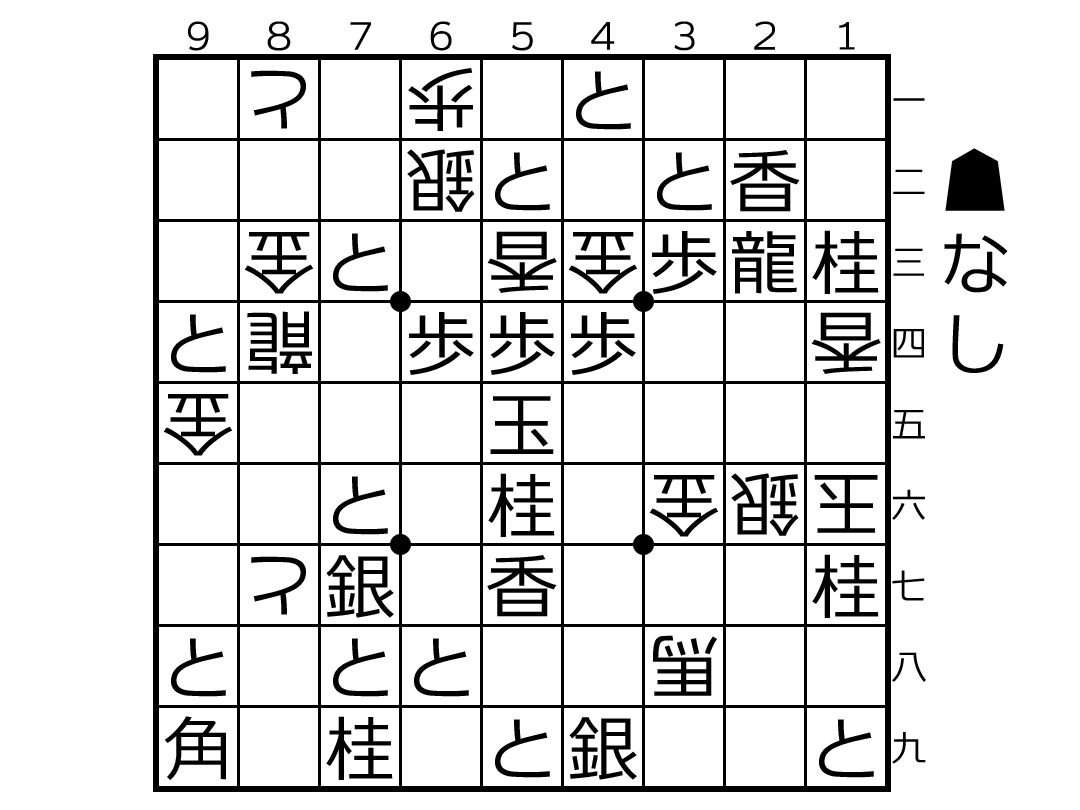

2022年11月 岸本裕真 幻日環

7種合x3

これが取らないとなんのための

看寿賞か分からないですよ。よく手順構成を考えましたよね。

特にこの57角がすごいです。

いやでも正直全部すごいですよ。作れって言われても途方に暮れそうです。

2周してもすごいのに。

2回やれば十分だと思ってたけど3周目いくのはさすが執念ですね。2回は趣向ではないけど一応あるから。

1981年12月 深井一伸 七対子

7種合x2

全然違いますよ2と3では。

それはそう。

やってる途中で2に妥協しようと思った日もあったと思うんですよね。

逆にここまですごい作品だから妥協したくなかったのもあると思いますよ。最後なんて詰んでるだけですごいんだから。

逆算で合駒だしていったらしいですね。

部分部分で見せてもらってて、香合桂捨ての部分を見たときは、完成はまだ先かなと思ってたら、いつの間にか全部うまいことくっついてました。

不思議だよね。なんで七種出るのか。

素晴らしいです。誰もが文句なしの受賞でしょう。

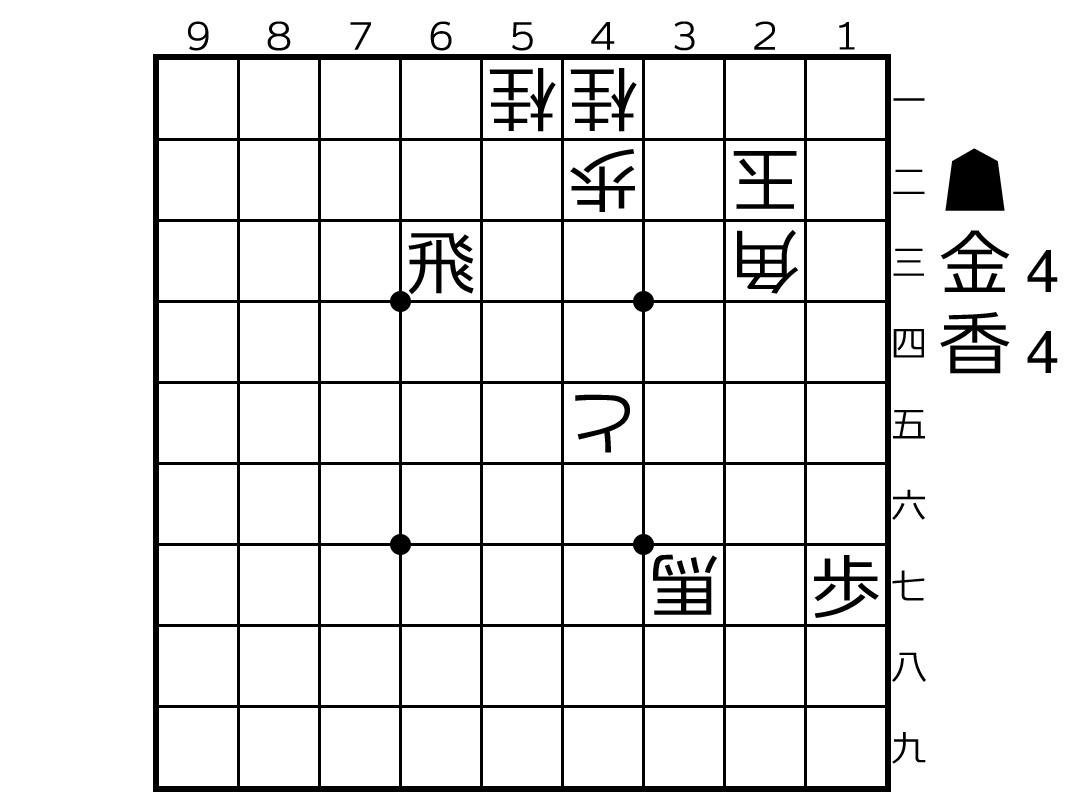

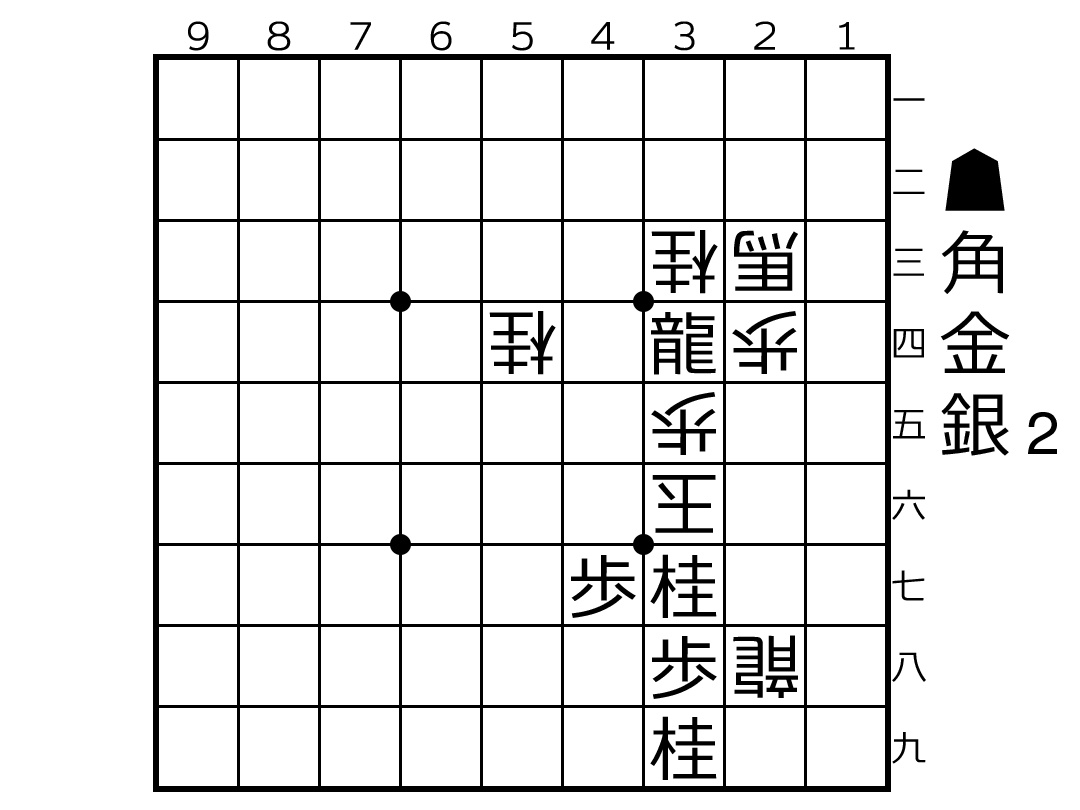

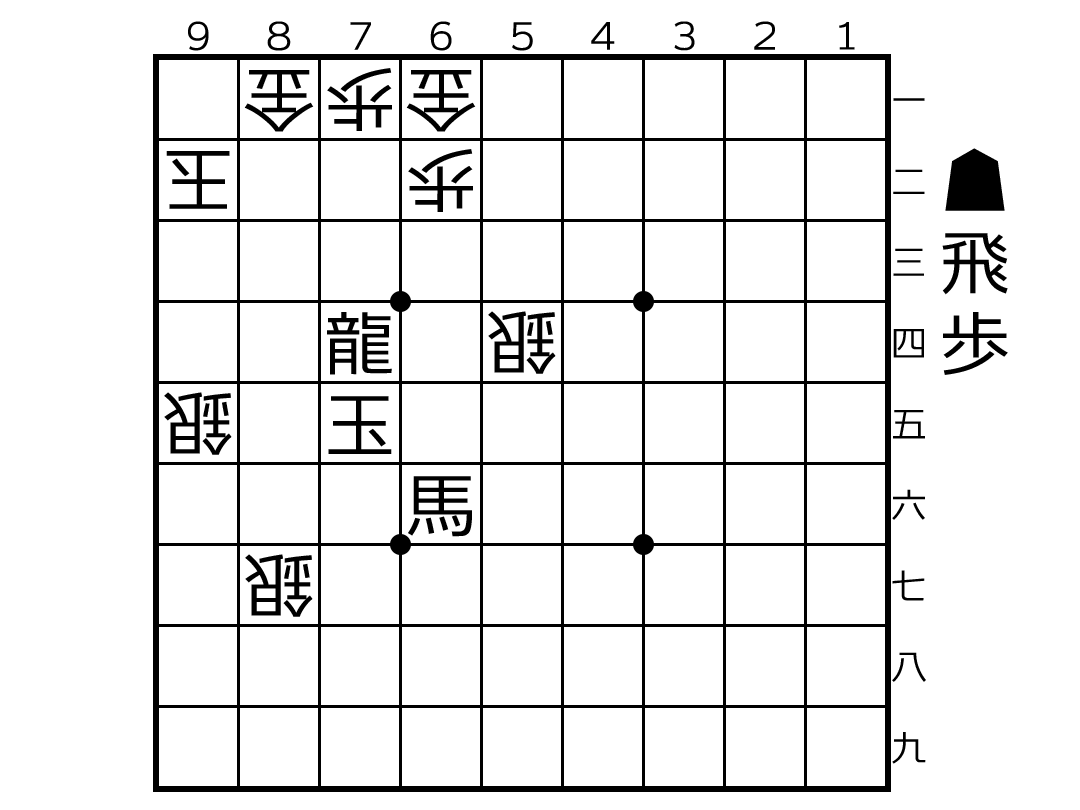

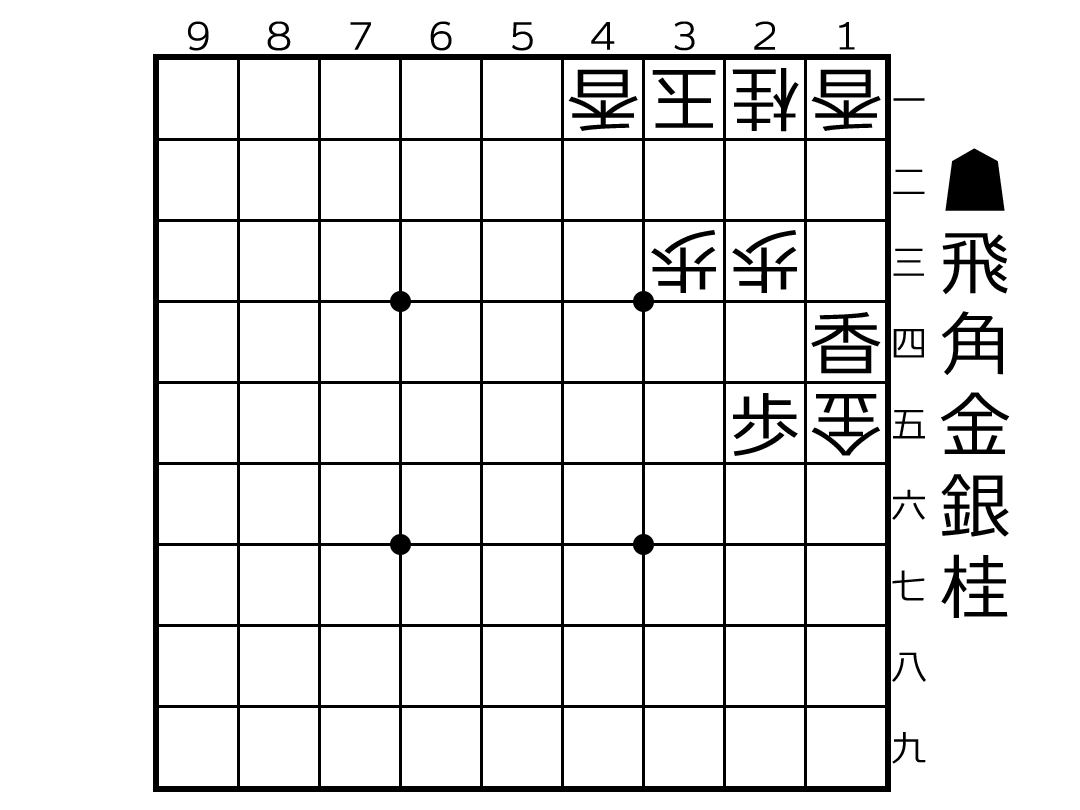

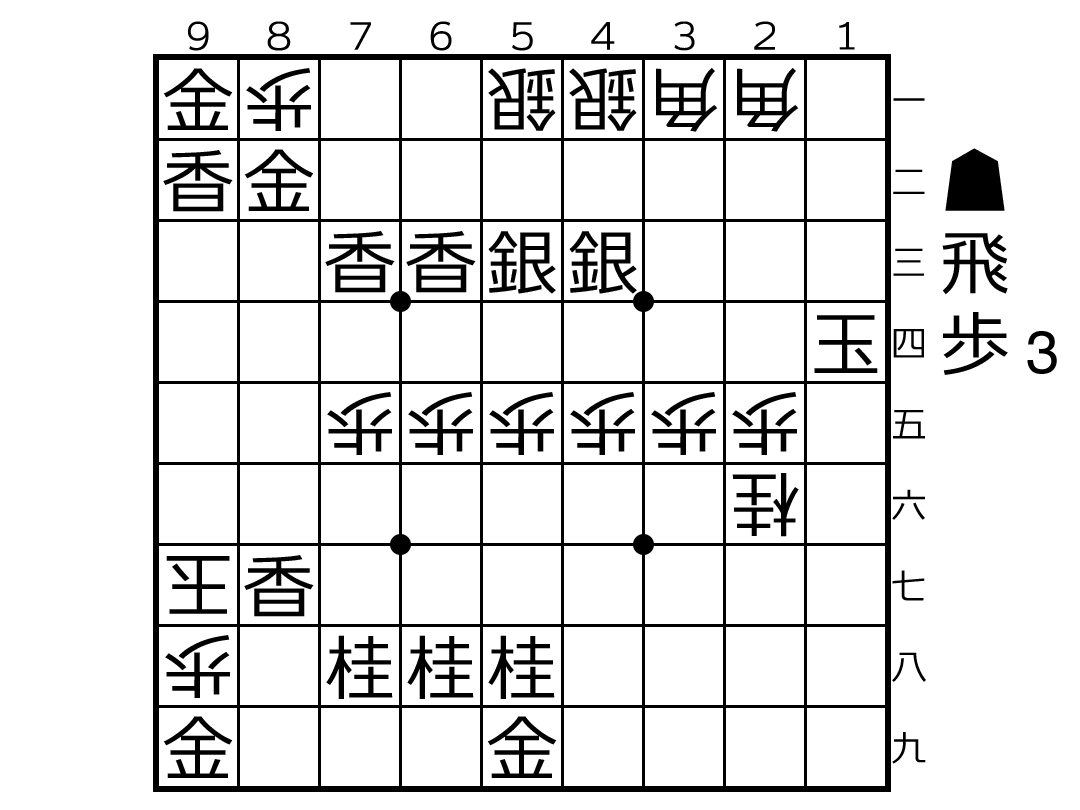

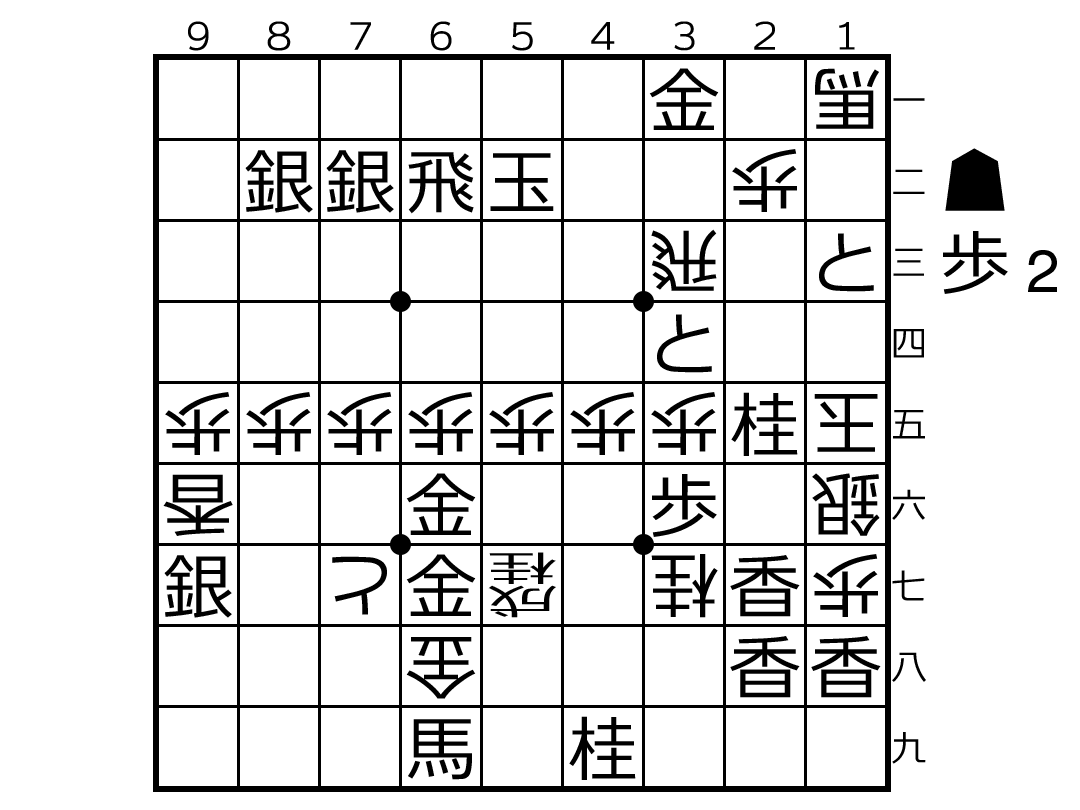

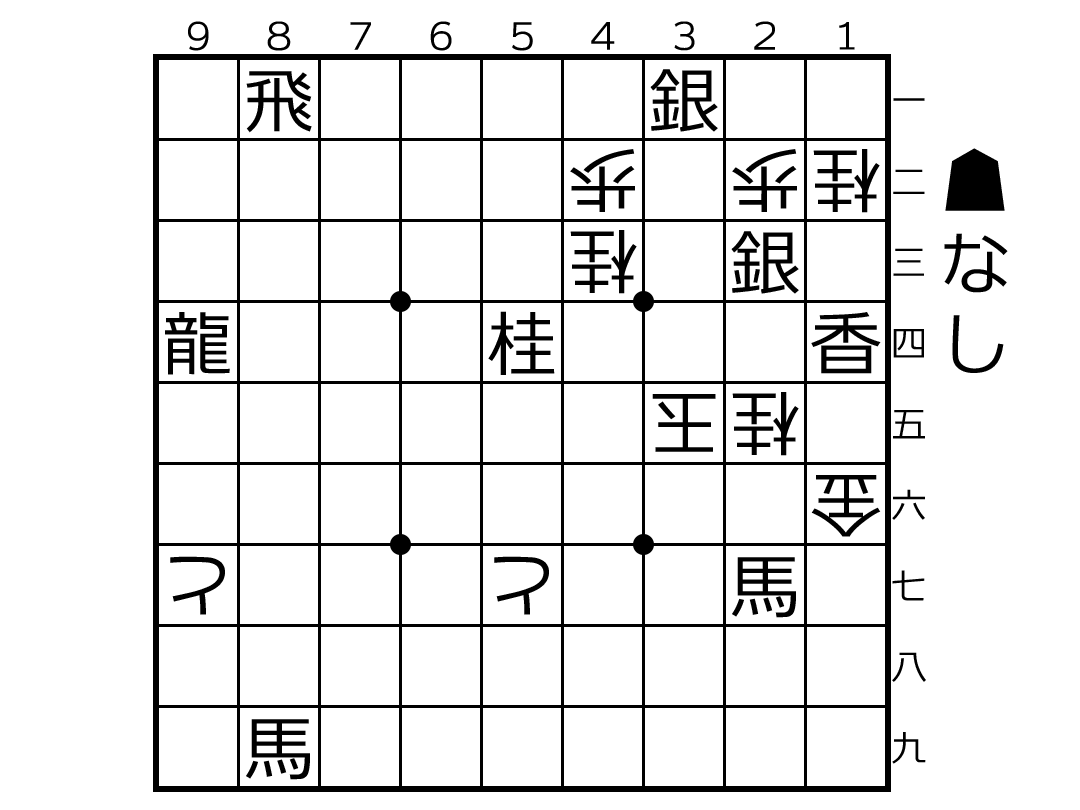

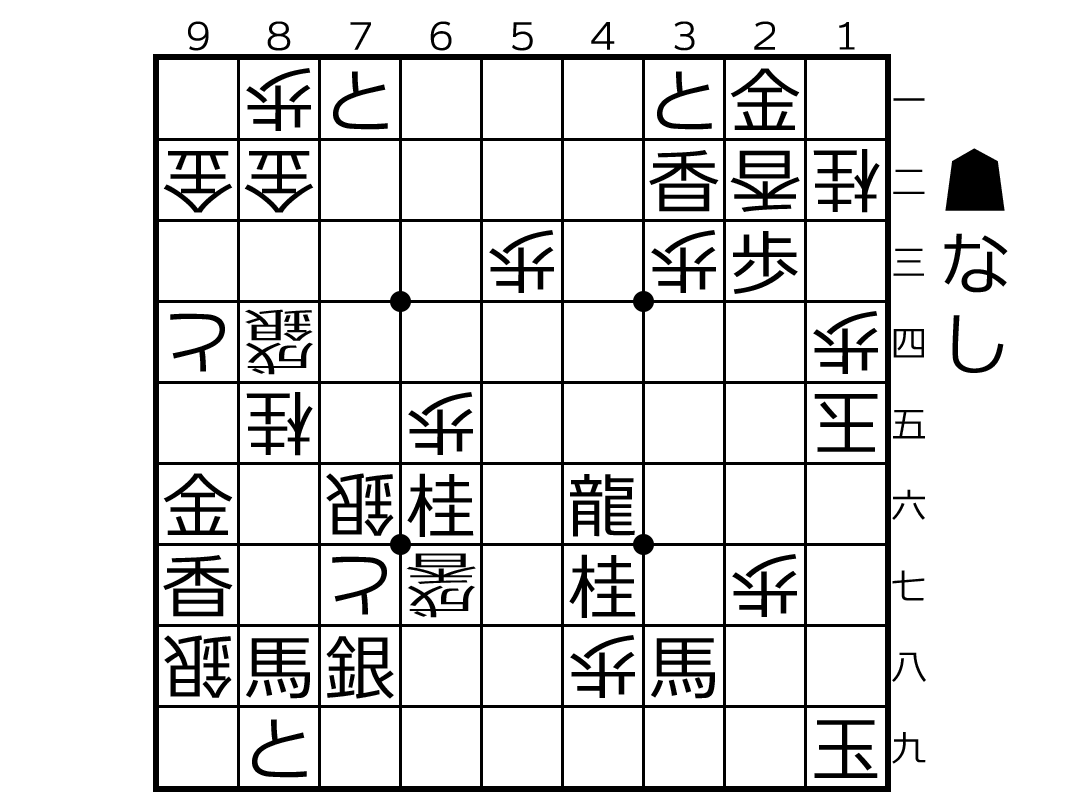

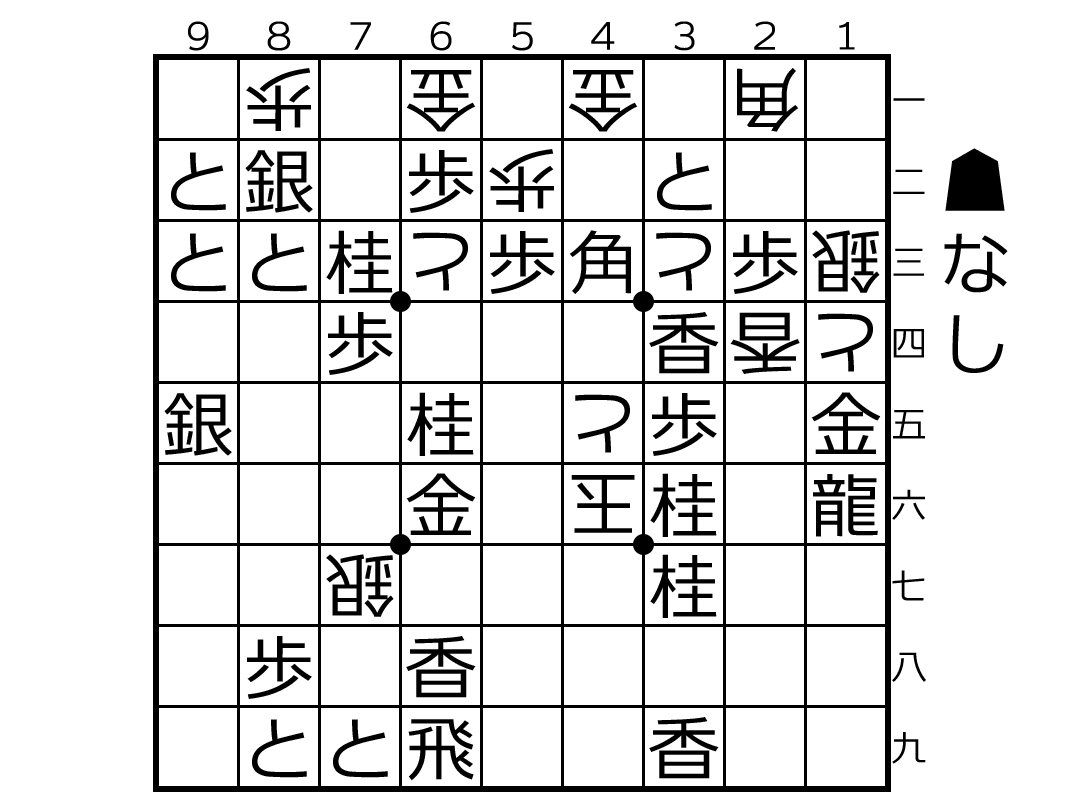

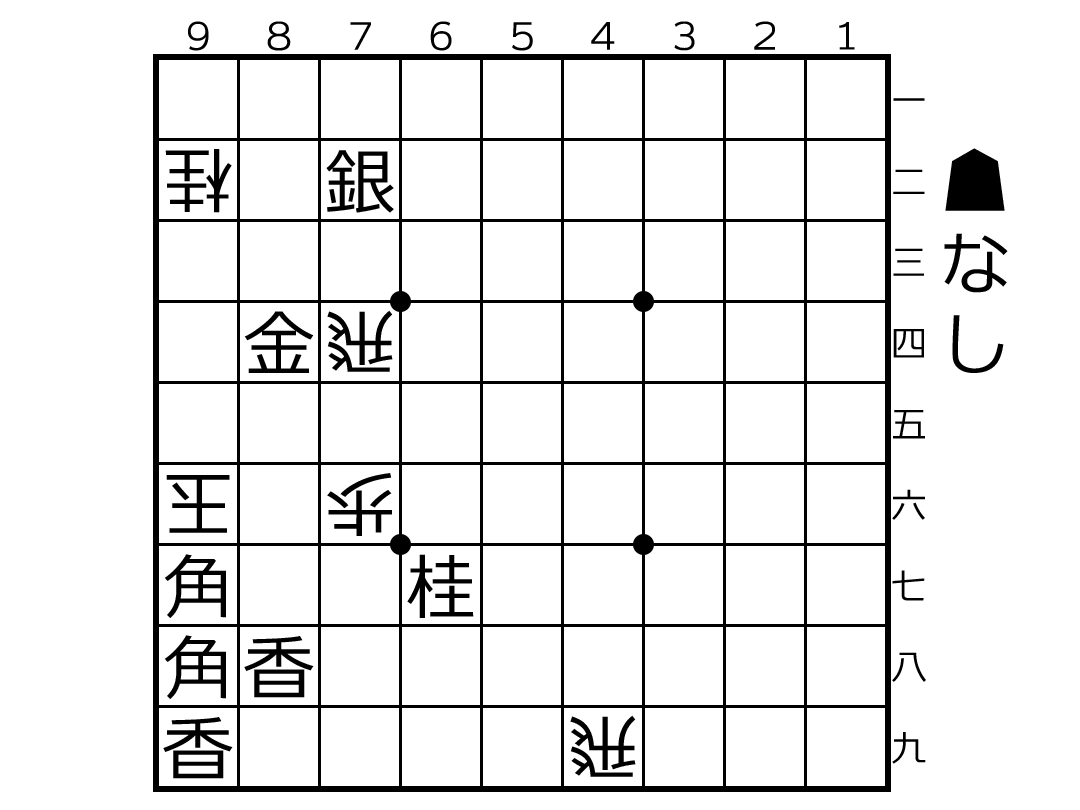

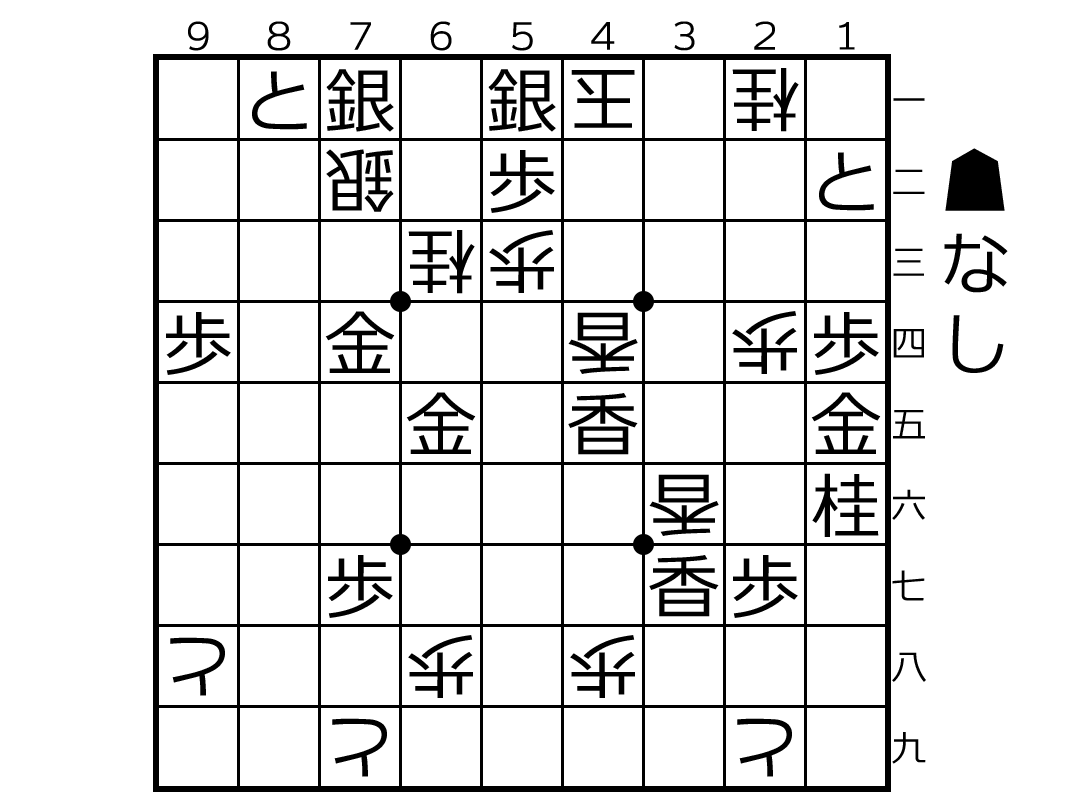

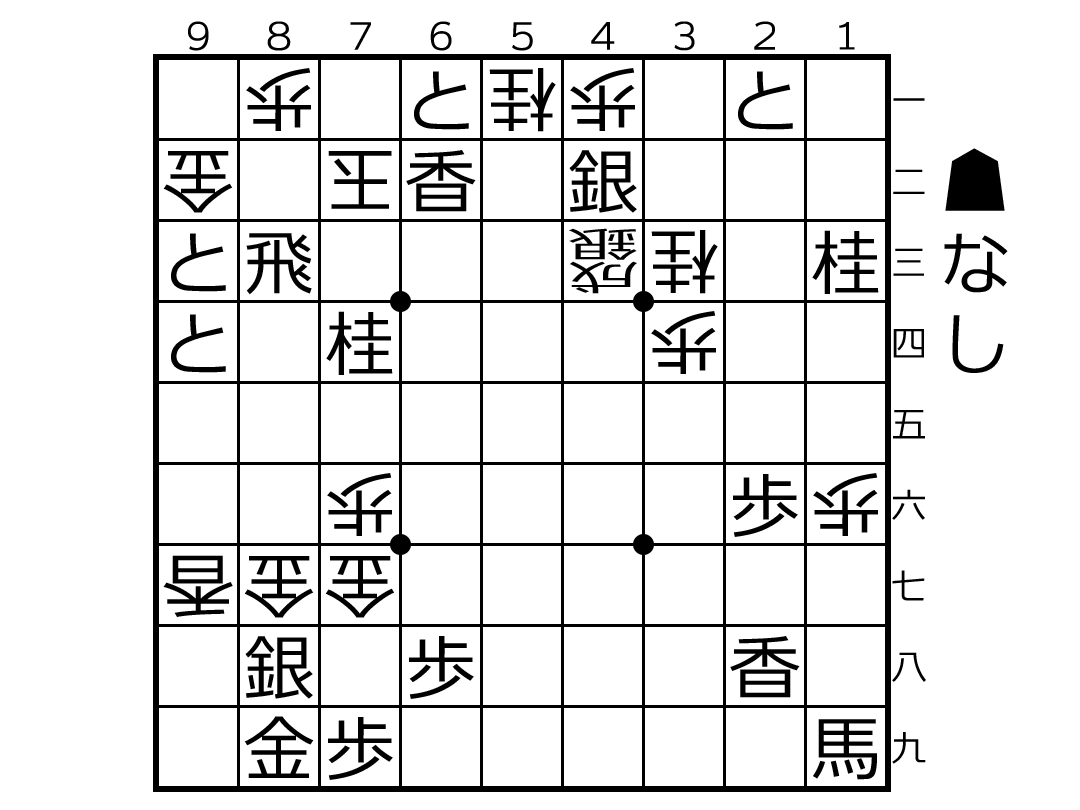

2022年9月 井上徹也・馬屋原剛

龍追いで発生した歩合を遠くから馬鋸で取りに行く趣向作。

趣向のところはいのてつさんに聞いてた気がします。

うまくんに合作をお願いするときに久保くんもいたかも。

自分もなんかの会合で見せてもらった記憶があります。

2014年ののんびり会とかですね。

そんな昔?

結局作りきらないで10年くらい放っておいたんですけど、お蔵入りにするのもなと思って、ちゃんと作り上げてくれるだろう馬屋原さんにお願いしました。

責任感と作図力のある。

一度複合馬鋸で取った歩が復活するという新しいテーマで、なんでぼくがこんなに苦労したかというと、この作品は2回繰り返すんですけど、3回できると思ってたんですよ。そこがうまくいかなくて、2回で妥協する踏ん切りがつかないというのもあって。

結局2回で妥協したということですか。

そうしないと収束できないんですよね。趣向はポテンシャルがあって、自分でも面白いと思ってます。

馬鋸で取る歩が龍追いで復活するのは初めてなんですか?

初めてですね。収束も龍とか馬を捌いて、うまくんの作図力で素晴らしい収束をつけてくれたんで、完成度もあるかなっていう感じですかね。

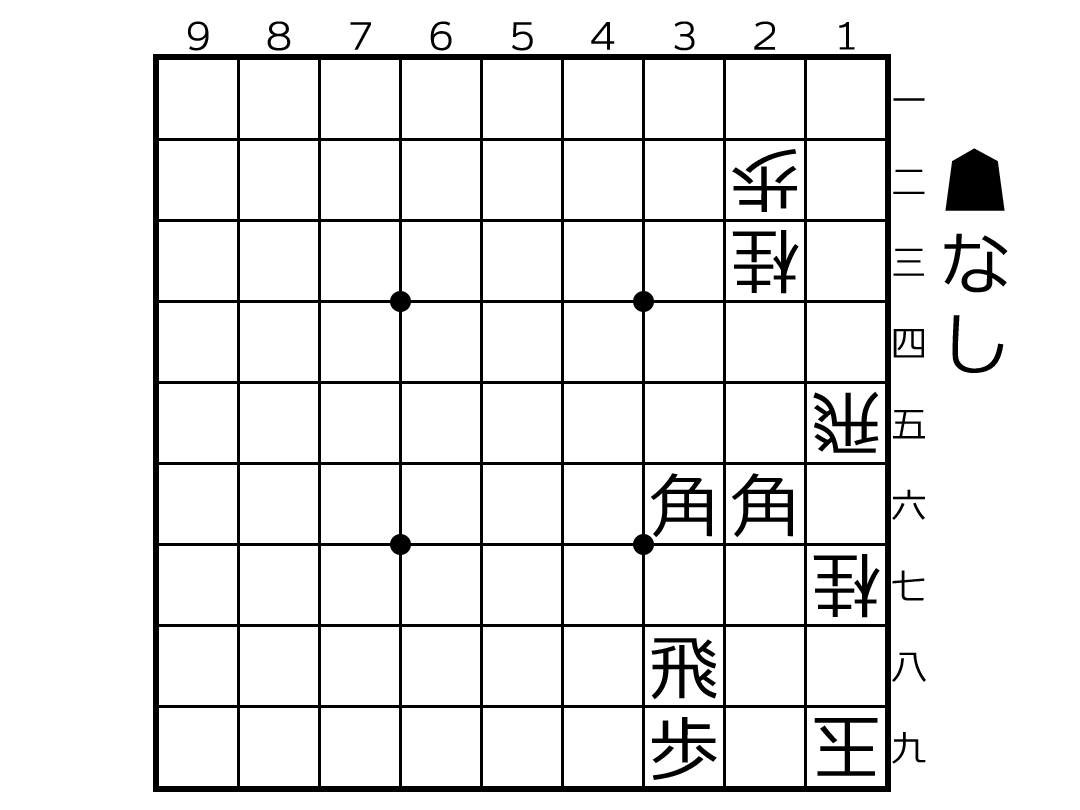

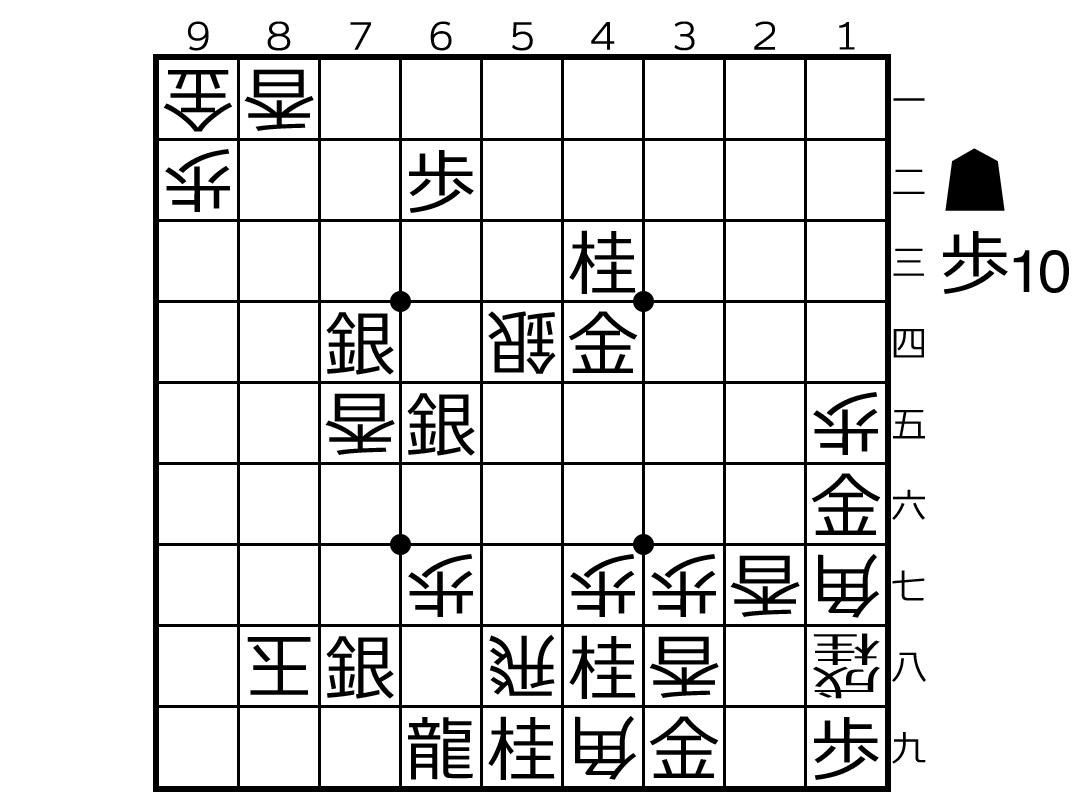

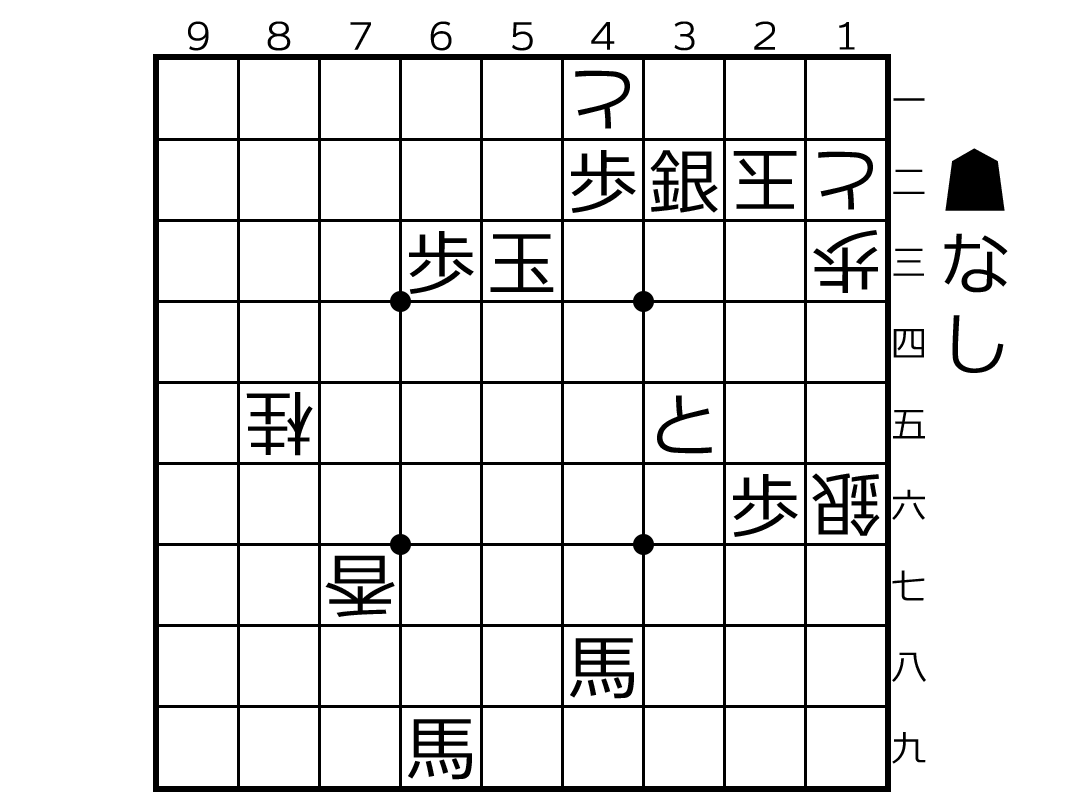

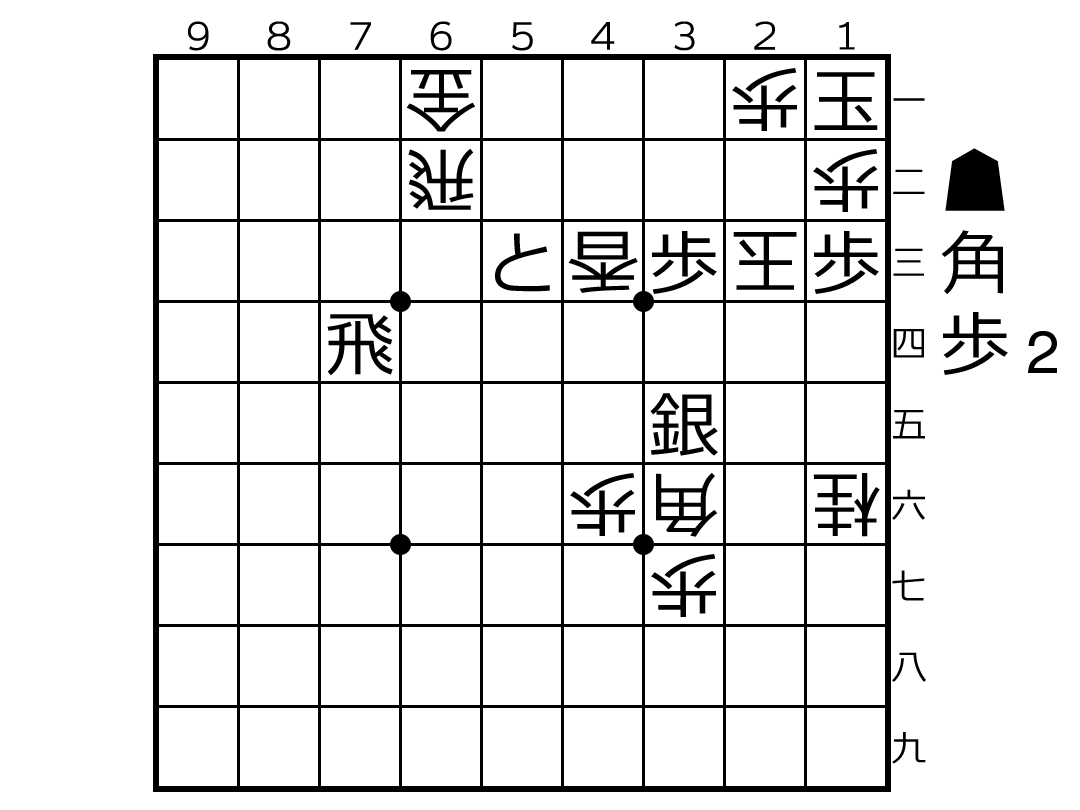

2022年2月 石本仰

14歩の打歩詰を巡り、角打香合、香打角合で盤面が少しずつ変化していくなかに13歩邪魔駒消去や29香最遠打といったキーが仕込まれた知恵の輪作品。

石本さんの作品が2票。

石本さんは長編の中で手数が短いので損してると思うんですよね。いつもいい作品なんだけど、長編の枠だから

看寿賞取れてないんじゃないか疑惑があります。

長編と超長編でわけてくれてもいいですよね。

この作品もすごいです。中編賞間違いなしぐらいの感覚です。

29香のタイミングとか面白いし、62飛が最後32に動くんですけど、62にいるときじゃないと角が打てないってのがあって、飛の利きで56角が限定打になってるんです。そういう細かい作りもかなりこだわっていて。

これ傑作でしょう。さっきの2作が取ってこれが取らないのは分かるけど、もったいないというか、別のジャンルとして評価してあげないといけないんじゃないのっていう作品には感じますよね。単純にどっちが上といえる作品ではないじゃないですか。

風みどりさんも心の中で中編枠を拡張しての投票でした。

他には天動説もあったのか。

2022年3月 岸本裕真 天動説

55の攻方王が2回動く双玉煙。

一次投票では候補になってましたね。

今年は対抗馬が強かったですね。そのなかで石本作2票入るくらいなんだからって気はしますよね。わりと奇跡的な出来だった気がします。なかなかこう上手くキー入んないんじゃないのっていう。

手数帯が厳しいんですよね。

いまの制度上はしょうがないけど、こういう作品が出るたびいつも思ってます。

8手削るわけにもいかないもんなあ。

看寿賞のために手を削るっていうのはないでしょうね。

ぱっと見は今年受賞作多いなと思ったんですよ。いままで渋ってたのもあって。でもこう見てみるといい作品多かったですね。

いのてつさんも趣向作で

岩村さんみたいに過去の作品の系譜にない作品を作るじゃないですか。ああいうのってどうやって考えてるんですか。

今回の長編でいうと起点となったのは伏線的に歩合を発生させておくのにどういう意味付けがあるかっていうのを考えていて、前に作ったのがあったんです。

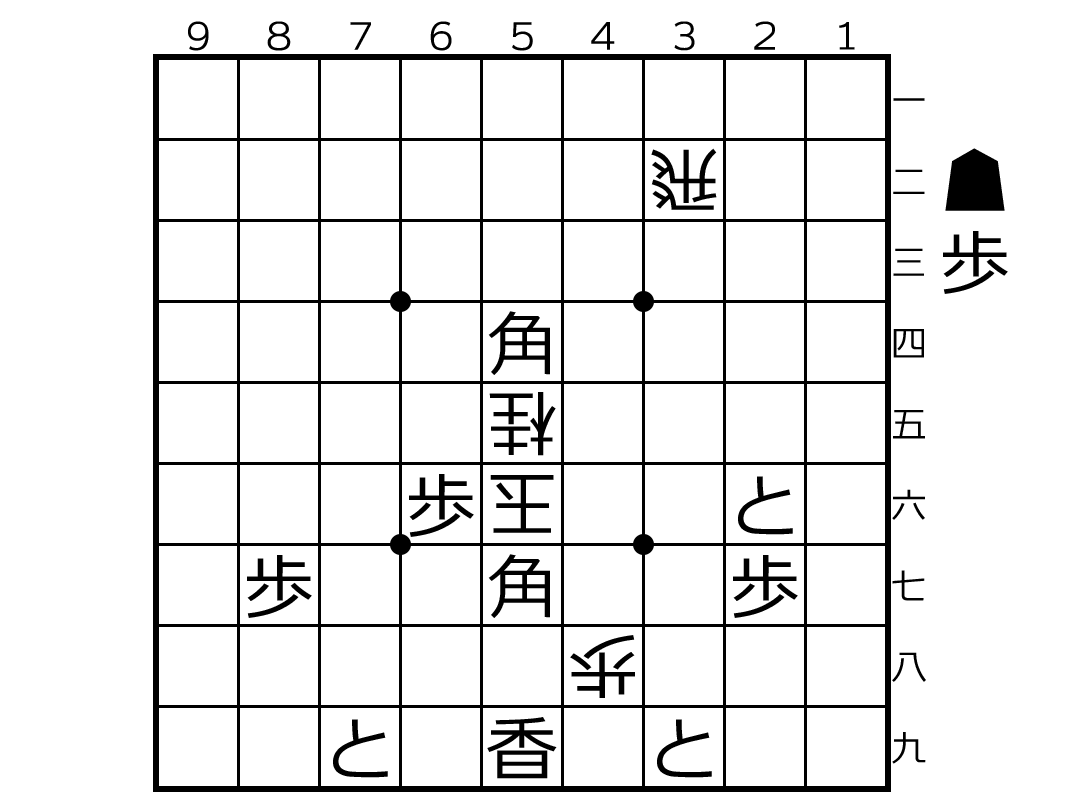

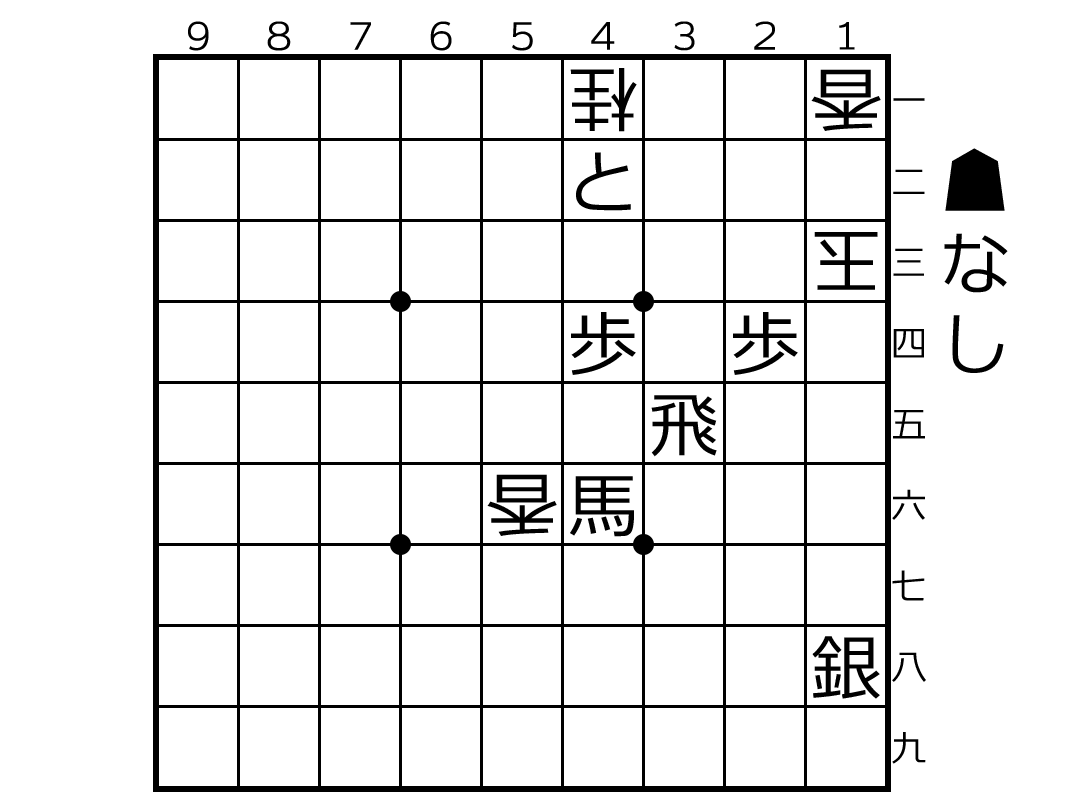

2015年8月 井上徹也

23歩成、14玉、13と、同香、47馬、36歩、同馬、23玉、32飛成、24玉、35龍、23玉に24歩と打つと収束ルートだが、打たずに45馬から玉を追い回して26歩合を発生させ、再び局面を戻して24歩と打つ。

すぐに収束に入ると21歩合が利いて詰まないんですね。なのでちょっと回り道をして26歩合を発生させておくと収束できますよと。この作品を作っていて、他に歩合を置いておくと有利になる意味付けとして馬鋸で取るのはどうだろうと考えたのがきっかけですね。

そこを考えたとしてもなかなか繰り返しの中に入れられないですけどね。そこにはだいぶ隔たりがあるじゃないですか。序で発生させておくのとサイクルの中で発生させるのはわけが違うから。

単に発生させるだけだと

駒場さんも作ってるし、新しくするには繰り返すしかないかと。

1998年6月 駒場和男 秘宝

序盤に96龍、98歩合の2手を入れ、その歩をあとで馬鋸で取りにいく。

1985年2月 近藤真一 完全犯罪

序盤に99龍、98歩合の2手を入れ、その歩をあとで馬鋸で取りにいく。煙詰。

さすが長編作家だなと思うのは、繋ぎの趣向手順が何も無い空間を追うじゃないですか。知恵の輪みたいな追い方は分かるんですよ。龍とか馬とか使って空間を追っていくのってなかなか難しくて、それはいつ作れるようになったんですか。

うーん

馬鋸部分も飛車合が入って複雑ですよね。右下に追っていく手順との兼ね合いもあるんでしょうけど、その辺がなんでうまいこといってるんでしょう。

無数の可能性がある中でなぜこれが選び取れるんですか。

実は無数は無いんですよ。歩合を馬鋸で取って、また発生させようと思ったら、まず歩合の位置は27でしょうと。

そこはまだいいです

そこから馬鋸できるように左辺に追っていく手順を想像すると、おのずと決まってくるんです。

おのずと?

(笑)

合駒が無いことを利用して追ったりするじゃないですか。その辺が分からないんですよ。

普通は合駒あるからね。

歩合させるのは馬しかないじゃないですか。

馬しかないわけじゃないけど、まあ、はい

歩合発生のために38に馬置いたら馬鋸始めるために55まで戻さないといけなくなってるじゃないですか。それはまあ戻せるだろうってことですか?

戻せるというか戻さないといけないというか、戻せないこともあるんですけど、今回は戻せたんですね。

38馬、27歩合には龍引くしかなくて15玉、37馬、24玉、せっかく歩合あるし26龍かなあみたいな。

そのとき25合が効かないのは当たり前に頭はそっちに働いてるんですか。自分なんかは25金合されたらどうしようってよぎっちゃうんですよね。

そこは考えなくていいでしょう。

答え見たらまあそうかなんですけど、右上

3x3の配置と追い方の選択肢はもっとあるじゃないですか。26龍のところで一旦35龍するとか。46馬、23玉とか

それでもできるかもしれないけど遠回りしすぎてる気がしますね。

最短でいこうとしたらこうなるよっていうのを結んでるんですか。

馬鋸のスタート地点の55に馬が行かないといけないから、47桂は配置するでしょうとか。そういうところから全体の手順をイメージしてます。

どうやって55馬とするんでしたっけ。

45龍に44飛合が出るんです。

そこにまた発想の飛躍がありますね。

取って取って55馬、34玉、35飛、43玉、45飛に34玉と戻られて構想が破綻する可能性もあるんですけど、今回はうまくいったんで。それで63玉まで行ったら馬鋸の構図じゃないですか。

繋ぎは遠回りせずシンプルでも、馬鋸は複雑に作ってありますよね。飛車取ったり龍捨てたり。

これはたまたまなんですよ。最初は普通の馬鋸で作ってたんですけど55桂の筋とかで余詰が厳しかったんです。

逆にね。そういうことはありますね。

じゃあ飛車取らせちゃったらいいじゃんってことで、馬鋸の複合化はたまたま入りました。

追うなかで飛車合を出したことで常に飛車合の変化がつきまとうようになったじゃないですか。それって苦労しつつやっていくんですか。毎回ここで飛車合されたらどうしようかなって、それとも飛車合くらいならどうにでもなるだろうって感じですか。

中編作家の感覚

からしたら飛車ならどうにかなる感覚ありますよね。

香車とかは厄介そうですけど。

あんまり気にしたことなかったですね。飛車合されてもまた取って使えばええやんって思っちゃいますね。

飛車合ならあんまり苦労しなそうな感覚ではあるけど、ただ自分ならめんどくさいから避けれるなら避けたいなって思いながら作るだろうな。

飛打飛合が好きなんですよね。シンメトリーなんかでも使ってますけど。相馬康幸さんの影響もあって。

そんな影響があるんですか。

影響というか好きですよ。あの人の趣向作は。

まだ続きます。